☆ 7月第3週 ☆ 2014/7/10 ~ 7/16

| 断捨離 の構成 | A.考察編 | 1.<自分史>考 | 6月第2週 | |

| 2.<社会への対峙>考 | ① 脱キリスト教・脱宗教 | 6月第3週 | ||

| ② マスコミとの関係 | 7月第1週 | |||

| 付記 佐村河内氏の報道 への感想 | 7月第3週 | |||

| B.作業編 | * コンサートのケース | 6月第1週 | ||

| * LP / CD コレクションのケース | 7月第1週 | |||

| * <脱> 日帰りバスツアーのケース | 7月第2週 | |||

毎日新聞へのメール①

3月14日付け紙面の「検証 佐村河内氏報道」に対する感想

1.斉藤希史子 記者の文章に関して

1)「最大の疑問は 『音大に通わずに、どこでオーケストラの

多種多様な楽器に触れたのか』 」・・・という点について

私自身、特別な音楽教育を受けたことのない単なるクラッシック音楽愛好家です。

『音大に通う』とか、『多種多様な楽器に触れた』経験はありません。

そういう私にとって、斉藤記者の文章は、とても奇異なものです。

管弦楽曲の響きは、『音大に通う』ことや、『楽器に触れる』ことがない限り、

理解したり・実感したりできないものとは思えないからです。

多くの管弦楽曲(交響曲など)の演奏を、スコアを追いながら、生演奏や録音で聴き

込むことで、オーケストラの響きの特徴や仕掛けを、理解したり・納得することは

できるというのが私の経験からの実感です。

極端にいえば、「ブルックナー風のオーケストラの響き」を真似た作品という出題が

あったとして、それを楽譜に書き表すことなら、不可能ではありません。

(もちろん、それが新作としての存在意義を持つかどうか・・・は、全く別の問題です。)

従って、記者の《最大の疑問》なるものが、なぜ《最大の疑問》なのかが全く納得でき

ないのです。 模倣作品の制作という面からだけいえば、『音大』も『楽器に触れた』

かも決定的なことではないからです。

2)「他人名義で交響曲を書く人間がいるとは、想像もしなかった」・・・と

いう点について

これも、音楽の歴史をちょっと勉強すれば、時として起こることだと分かることです。

モーツァルトのピアノ曲が、最初、依頼された貴族の作品とし演奏されたとか、

レクィエムが、奇妙なきっかけで書かれ始め、もし彼の死がなければ、他人名義で

発表された可能性があったというのも、音楽ファンにはよく知られたことです。

私が一番不思議に思うことは、斉藤記者が、どれだけ彼の音楽、とりわけ「交響曲第一番」を、

本気でしっかりと聴き込んでいたのか? という点です。

クラシック音楽の分野では、器楽曲・室内楽曲などの制作を積み重ねたうえで、満を持して

管弦楽曲・交響曲を手掛けるという《順序》は常識です。

ブラームスが交響曲第一番を書き上げたのは、名声を得た後のこと・実に43歳の時(構想から

21年後のこと)でした。

交響曲を書くというのは、それだけの重みのあることなのです。

ここで私の好きな日本人作曲家:武満徹さんのことを付記しておきましょう。 ちなみに武満さんは音楽大学には入学しておりません。(^_^); 私が武満さんの作品に出会ったのは、1959年8月、軽井沢で開かれた <第3回現代音楽祭>でのことでした。 ここで「2本のフルートのためのマスク」の初演を、林リリ子さんと小出信也さん の演奏で聴いたのでした。 これは明らかに<現代>の音楽でした。 これまで聴いたことのないタイプの 響きでした。 東京に戻って、すぐに武満さんの出版楽譜を探し、「8つの弦楽器のための ソン・カリグラフィー」を求めました。 半年前に出版されたばかりのものでした。 交響曲のスコアには馴染んでいた私ですが、この楽譜の解読・解析には全く お手上げだったことを記憶しています。  つまり、それまで馴染んできた類の音楽とは、全く異なる響きで、わずか 31小節 のこの曲は、当時の私には難解すぎたのでした。 しかし、その響きの『厳しさ・研ぎ澄まされた緊張感』には、畏敬の念を抱いた のでした。 武満さんの作品をオーケストラで聴いたのは、1960年5月が最初です。 作曲者の名を一躍有名にした あの「弦楽のためのレクィエム」でした。 実はこの作品、1957年の初演当時はほとんど話題にならなかったのですが、 1959年に来日したストラヴィンスキーがそのテープを偶然聴き、賞賛。 世界的 評価の契機になったというのはよく知られた話です。 これも新しい響きの作品ですが、文字通りの弦楽合奏曲であり、大編成オーケス トラのためのものではありません。 手許の 1960年9月号「音楽芸術」に、そのスコアが掲載されていますが、75小節。 演奏時間は10分弱。 本格的なオーケストラ作品は、1967年11月 N響の特別演奏会で「テクスチュアズ」 という作品に出会ったのが、最初でした。 軽井沢から、実に8年後のことです。 ウィキペディア:武満徹 武満さんの作品リストを見ると、初期の作品は、1950年の「2つのレント」とか、 52年の「遮られない休息 Ⅰ 」など ピアノ曲や、歌の曲ばかりです。 本格的な管弦楽作品の登場までの間、小規模な作品がたくさん書かれています。 管弦楽曲の作曲というのは、こういう小品の積み重ねの後に始まるものなのです。 この個所は、このページのために書き足したものです。 |

そういう視点からいえば、佐村河内氏が、それまで目ぼしい純音楽の作品(器楽曲や室内楽曲)

を世に出してもいない中、いきなり交響曲デビューを果たし得たのか?

私にはとても納得がいきません。

それで、私は彼の「交響曲第一番」という噂には、直感的に《ほんまなの?》という疑問を抱き、

胡散臭さを覚えたのでした。

新聞社の中には、クラシック音楽に詳しい人のいる部署があることでしょう。

そういうところで、あの作品の評価をしてもらうとか、クラシック音楽の評論家などに、純粋に

音楽としての出来栄え、とりわけ現代という時代における新作「存在の意味」を確認する

ことから、取材を始めるのが、筋ではなかったでしょうか?

ここで現代における「存在の意味」というのは、扱うテーマのことではなく、

音楽的な手法とかオーケストラの音・響きといった純粋にテクニカルな側面の

ことです。 単に、広島の被爆をとり上げたというような話とは、全く別の次元の

音楽的な技法のことです。

そういう第一段階の手順を抜きに、他社が報じているからと、噂話に飛びついて自らの耳目を

塞いだまま、現代のベートーヴェンなる虚像を追い求めたのが、斉藤記者の軽薄な取材の

正体だった・・・と思わざるをえないのです。

自分の専門分野でなければ、まずは「専門家の見解」を聞き、正しい立ち位置を見定める

のが、記者に要求される姿勢ではないかと思います。

2.出水奈美 記者の文章に関して

正直に言って、この文章のどこが「検証」になっているのかさっぱり不可解です。

記者会見の模様を伝えているだけで、これをもって「毎日新聞社として、記事の《検証》が

できた」などというのであれば、まことに笑止千万というところ。 話にもなりません。

3.栗原氏のまとめに関して

1)「一方、音楽の専門家による作品評などは掲載していない」について

一番の問題点・取材上の欠陥は、この作品を「どういう人が作曲したか」という視点から

しか見ていないことでしょう。

クラシック音楽の専門家や愛好家から見て、現代作品には、時代に見合った意義や

主張が含まれているかどうか?が、大きな評価の基準になります。

モーツァルト風のピアノ協奏曲を発表する作曲家は決していませんし、そんな作品を

喜んで受け入れる聴衆もいないのです。

現代作品には、今、その曲が書かれたその《意味・意義》がなければ受け入れられる

余地はありません。

先ほども書いたように、現代作品に要求される《意味・意義》とは、あくまでも音楽的な

技法・表現方法であり、現代社会で起こった出来事をとり上げることとは、全く別の視点

なのです。

佐村河内氏のあの作品は、多くの評論家がいうように「後期ロマン派の作風」そのもの

です。 そういうことから、広島での取り上げ方は《純音楽の視点》からではなく、

《被災地の感性》からのものであったと思うのです。

もちろん、広島で取り上げることの意味はそれで十分だろうと思いますし、何もケチを

つける筋合いはありません。

ただ、あの作品を《現代日本人作曲家による名作》と評価するかどうかは、全く別の

ことです。

私は、ひとりのクラシック愛好家というアマチュアの立場からでも、「それは、ないで

しょう」と思います。

記者の皆さんは、そういうクラシック音楽の基礎的素養を欠いていたというのが、

率直な印象です。

ご自分で判断できないのであれば、どこかの音楽評論家とか、音大の先生などに

意見を求めれば済むだけの話。

それを怠ったところに、《新聞社の軽薄さ》が出ているのだと感じました。

2)「本人へのインタビューも行い、相当の行数を割いて『生の声』を伝えている」について

本文にもあるように、記事はもっぱら『全ろうの作曲家』を伝える部分に焦点を当てて

います。

『全ろう』という属性と、『音楽の質』という本質とを区別する感性が欠けているところが

問題で、浮ついたテレビ番組ならいざ知らず、新聞という媒体までもが、そういう

風潮に迎合することは、淋しい限りです。

3)「絶対音感」という言葉への疑問がない点について

栗原氏の文章には、斉藤記者の文章にある「絶対音感」という用語はありませんが、

一連の記事の中で、この言葉のもつ真の意味を検証する個所が皆無であった点に、

大いに疑問を抱きます。

ご承知のように「絶対音感」と対比されるのは「相対音感」という言葉です。

私は、一介の音楽愛好家で、絶対音感は有しませんが、楽譜も読めますし、耳にした

曲を楽譜に起こすこともできます。

ただし「相対音感」しか有しませんので、原曲が ト長調 だったのを ヘ長調 で

記譜するかもしれません。

一体、記者の皆さんは、「絶対音感・相対音感」をどのようにご理解なさっているので

しょうか?

絶対音感があるから全ろうでも作曲ができるとか、相対音感しかない者は、作曲など

できない・・・とでも思っているのではありませんか?

絶対音感とは、ある音を聴いて、それが何ヘルツの音かを聞きわける能力です。

一方、相対音感は、何ヘルツかは識別できないけれど、それでも、そのメロディーを、

仮に ハ長調とか、ニ短調とかで記譜することができる私のような者が有する音楽的な

資質です。

まるで作曲には絶対音感が必須であるかのような、あるいは絶対音感さえあれば、

全ろうはハンディキャップとはならないという感じの記事には、正直驚きを禁じ得ません。

実際、ある作品が楽器構成を変えて編曲・改編される際に、移調されるというケースは、

決して珍しくはありません。 作曲という作業においては、絶対音感・相対音感という

言葉は、作曲能力の優劣を決めるファクターとは言えないと思います。

絶対音感という魅力的な言葉に引きずられて、その言葉を無批判に・有難がって引用

する記事には、うんざりしてしまいます。

<おわりに>

新聞とテレビの特性がどうのこうのを述べるのはしませんが、少なくともテレビ番組の持つ

軽薄さに対して、新聞報道の姿勢としては、毅然とした批判的な立場といったものが

求められていると、私は認識しています。

新聞がテレビ並みの軽薄さに組するようになれば、私は新聞の購読を止めるしかありません。

かつて、政治の在り方を批判したり、国の在り方を論じたりした『あの気骨』を新聞は忘れない

でいただきたい。

これが、私の新聞に期待する基本的なところです。

今後の紙面に注視していきたいと思います。

毎日新聞へのメール② 5月27日付け「記者の目:別人作曲問題が教えるもの」に対する感想 私は、先に3月14日付「検証 佐村河内氏報道」に対する感想・・・をお送りしました。 その中で、新聞社(記者)の姿勢を厳しく批判しましたが、今回の京都支局 野宮珠理記者の 「目」には、実に的確な視点から<ものごと>を整理していらっしゃると、心底感服いたしました。 ・ 大きな組織では、とかくヒエラルキーがものを言い、支局の記者が何を言っても、本社では ほとんど耳を貸さないという傾向があると推測します。 私自身、大企業でそういう状況を 数多く体験しているので、それはそれでよく理解します。 ・ ただ、今回のテーマは「クラシック音楽」というある意味で専門的なフィールドでの 出来事です。 こういう特定のテーマに関しては、本社のしかるべきポストにいる社員が 十分にこなせるという訳にはいかないはずです。 ある意味、「餅は餅屋」で、普段は本社の人間が見下しているような「支局」の中に、 むしろそのテーマを得意とするタレントがいるということは、十分にありうることです。 ・ 京都の野宮記者の社内での位置づけがどういうものかは知りませんが、少なくとも、前の 斎藤記者のとんちんかんな観察眼とは、まったく別次元の、クラシック音楽に対する鋭い 理解があることが伺えます。 社内の記者のこういうスキルを、本社はきちんと「データベース」化して活用することが 肝要でしょう。 ポストの上下を抜きに、このテーマなら、あいつにやらせろ! という 判断が、本社の方できちんと把握・決断でき、すぐにその記者を(すくなくともそのテーマ に関しては)担当に指名して、しっかりとした取材と記事をゆだねるという仕組みがあれば すばらしいのに・・と、私は思います。 ・ 今日の記事の内容には、十分に納得と満足がありました。 一点、違和感のある個所を記すなら・・・ そうした日の当たりにくい現代音楽の世界に、佐村河内氏は分かりやすさを 持ち込み、需要を刺激した。 という部分です。 佐村河内氏の「音楽」は、もともと「現代音楽」ではなく、あえていえば「後期ロマン派」 まがいの作品でしょう。 その CD が売れたからといって、「現代音楽」への需要が云々 というのは、見当違いだと思います。 もしかしてマーラーやブルックナーの CD などが、あたらしいファンを獲得するかも しれませんが、いわゆる「現代音楽」= 20世紀後半以降の、日の当たらない世界に目を向け させる効果があったとは、とても思えません。 しかし、この一点を除けば、野宮記者のレポートは、他のものに抜きんでたクォリティが あると思います。 立派なフォロー記事を拝見し、嬉しく思いました。 有難うございます。 |

| 今週の |  |

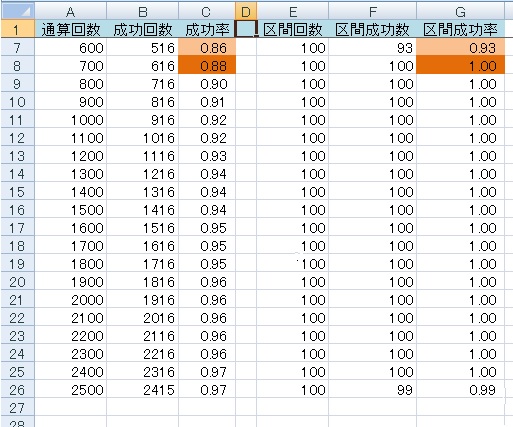

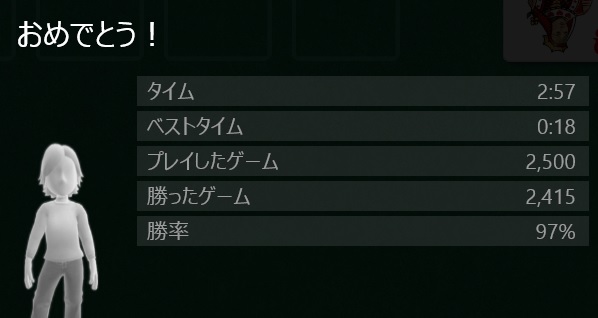

残念! | 連勝記録を伸ばしていた ゲーム フリーセル ですが、 ついに不覚をとってしまい、 1,895連勝でストップ。 気を取り直しての再挑戦です。 |

|

|