☆ 10月第1週 ☆ 2014/9/25 〜 10/01

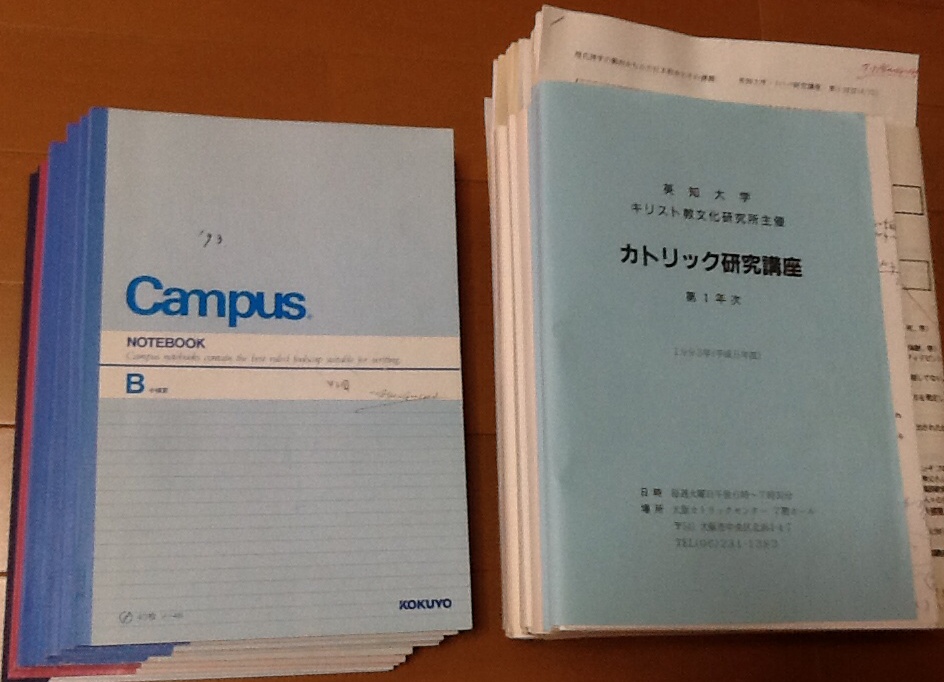

断捨離 : 「カトリック研究講座」のケース

英知大学のキリスト教文化研究所が主催する「カトリック研究講座」は、

一般社会人を対象に、毎年10講座(1講座:90分x3回)、大阪市内で開かれていたものです。

私は、1993年度から、2002年度までの10年間、すべての講座を、また、2003年度から

2008年度までは、関心のある講座(or 講師)を選択して受講しました。

普段、小教区(最寄りの教会)では話題になり難い「神学的なテーマ」や、「キリスト教の歴史」

あるいは他宗教との関わりなど、幅広いテーマが英知大学の先生を主にした講師によって、

一般社会人向けに説明され、勉強のきっかけを作ってくれた大変有難い講座でした。

これを 断捨離 のテーマに取り上げると、私がカトリックを捨てたと誤解される方もいらっしゃるかと思いますが、

そういう意味ではなく、単に 10年間の講座資料や私の受講ノートを、この際、廃棄したいと考えただけのこと。

私がこの講座を通じて新しく知った事柄は数多く、自分の信仰のリフレッシュ・再構築に大変役立つものでした。

それらは、私の別のサイト、とりわけ「イエス様が教えてくださったこと」と、「イエスの生き方」に凝縮しています。

それで、背景になったこの講座の資料は、すでに役割を果たし終えたと考え、今回、廃棄したのでした。

講座では数多くの先生方のお話を伺いましたが、あえてお二人のことをご紹介したいと思います。 ● 岸 英司 神父 (故人) 岸神父は、大阪教区の司祭であり、英知大学の学長もなさっていた方です。 講座では、いろいろなテーマを取り上げていますが、いつもおっしゃっていた言葉として 「信徒の神学」というフレーズが、とりわけ印象に残っています。 単に、司祭の話を聞くだけ ではなく、信徒は信徒の立場で、信仰のことを学び・考え・実践していきなさい・・・という 意味だと、私は受け止めていました。 受講ノート ('93/5/25) に、こうメモっています。 現代の教会では、信徒は「聞く」だけ。 人間は thinking animal. しゃべりたがって いる。 唯一の教師であるキリスト。 他はすべて同じ、兄弟。 上帝などの特別な存在は あり得ない。 1961年に受洗して以来、こんなフレーズを使われる神父に出会ったことはありませんでした。 カトリック教会は、ことほど左様に、「信徒は、聖職者に導かれる存在」と教えていたのです。 あなたたちは行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。・・・ 洗礼を彼らに授け、わたしがあなたたちに命じたことを、すべて守るように 教えなさい。 (マタイ 28章19・20節) イエスが直弟子たちに語ったこの言葉を、教会は文字通りに受け取り、導く者と 導かれる者の立場とを区別してきたのです。 ところが、岸神父は信徒がそういう立場に甘んじることなく、信徒の立場で信仰の内容を 深めていくべきです・・・と信徒の覚醒を促していたのです。 これは、第二バチカン公会議が「教会の現代化」を促した路線そのものでもあったと思い ますが、私の見るところ、ここまで信徒に自ら考えること (岸神父は、それを「神学する」 と表現していた)を強く勧めておられた方に出会ったことはありません。 多くの神父は、信徒とは自分に導かれるもの・従順な仔羊であれば十分と、今でも考えて いるようなのです。 岸神父の著書に「神への旅」という一冊があります。 序文を寄せられた メネシェギ神父は、こう書いていらっしゃいます。 カトリシズムの広い世界の中で、岸師のアプローチは、いくつかの点で わたしのアプローチとは異なっていますが、共感を覚える点も多くあります。 たとえば、キリスト教の本質は、無制限的で、何をも排除しない無限の愛である 神を信じることであるという著者の考えに、全く同感です。 また、カトリシズムが一切の存在の肯定であり、楽観であり、喜びであることも 私の考え方と全く同じです。 さらに、イエスによって神の心を知り、生きて行く のがキリスト教の本質であるということも、まさにその通りだと思います。 この本の中で、私が一番好きな個所は、次の部分です。(P.148) 科学者であり、同時に神秘家でもあったテイヤール・ド・シャルダンが 学術探査旅行の途次、蒙古のオルドス砂漠のただなかで、パンもぶどう酒も なく、現実にはミサを捧げられなかった時に、想いのうちに「主よ、いま ふたたび−−−こんどはエーヌの森のなかではなく、アジアの大草原の ただなかで−−−パンも葡萄酒もないままに、わたしはこれらの象徴を立ち 超えて、実在そのものの浄らかな荘厳さへと高まりゆきたいと思います。 私はあなたの司祭として、地球全体を祭壇となし、そのうえで世界の営みと 苦しみをあなたに捧げたいと思います」と書きしるしたことが思い起こされます。 ご理解しにくいかもしれませんが、ここには「ミサ」というカトリックの典礼の中心をなす ものの「精神」を、見事に別の方法で「実行」している『知恵と勇気』が見て取れます。 岸神父は、一信徒でしかない私(たち)に、第二バチカン公会議が促した 「キリスト教的英知に照らされ、教権の教えに深く注意を払いながら、 自分の責任を引き受けるように しなければならない」 ( 現代世界憲章 43項 ) という方向性を、しっかりと認識させ・背中を押してくださっていたのでした。 一度も、個人的な言葉のやりとりはなかったのですが、私には、印象深い司祭でした。 ● 竹田 文彦 英知大学助教授 竹田先生は、司祭ではなく、学者です。 この講座には 1999年に はじめての登場でした。 その時のテーマが、「シリア・キリスト教文学への招待 ―アラム的視点からキリスト教を 考える―」というもので、大変、物珍しく感じました。 * いわゆる「西方キリスト教」「東方キリスト教」の他に「オリエント・キリスト教」がある。 中(近)東を中心に広まったもの。 コプト教会、エチオピア教会、シリア教会である。 とりわけシリア教会は、重要な地位を占めている。 旧約聖書の舞台、キリスト教発祥 の地。 イエスの時代、アラム語が使われていた。 これをフェニキア文字で表記していたのが シリア語。 ヘブライ文字で表記していたのがイエスの生きたイスラエル・パレスチナ 地域。 両者は、表記文字の違いはあるものの、発音は同一。 * 初代教会には、ユダヤ人のキリスト教徒と、異邦人のキリスト教徒が存在。 A.D. 70年、エルサレム陥落で、異邦人のキリスト教徒はギリシア・ローマ世界から、 外の世界に拡がり、今日のキリスト教に連なっている。 一方、ユダヤ人のキリスト教はその後どうなったかは不明。 シリア・キリスト教は ユダヤ人のキリスト教と同じではないが、同じ言語圏に属し、同じ発想を持っていたと 考えられる。 * シリアキリスト教の詳細は別にして、西方教会・東方教会がギリシア哲学の概念を 取り入れ、「定義・概念・論理的思考」へと発展して行ったのとは、全く異なる方向を 辿って行ったということのようです。 ちょっと面白い話として、マタイ19:24 の有名なフレーズ 重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、 らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。 の部分、ここで「なぜ らくだ が登場するの?」という疑問を抱きますが、 シリア語では、らくだとロープとが同じ発音なのだそうです。 したがって、シリア・キリスト教の人々は、この個所をらくだとは 思わずに、ロープと理解しているので、きわめて素直な文章として 読んでいるのだそうです。 * 竹田先生の話のポイントは、ギリシア語圏経由のキリスト教だけが、すべてではない という点です。 日本人がキリスト教を理解する際、欧米のキリスト教をそのまま受容 するのではなく、キリスト教の原点なり、本来の姿・発想を知ることが大切だという あたりを強調なさっていたようなのです。 それをしないままだと、キリスト教理解が、偏狭なものに陥る危険があるというのが ポイントだったと受け止めたのでした。 |

「秋の空」 : その歌い方は・・・

7月第4週 で触れた八木重吉の詩「秋の空」、9月25日の発表会で歌いましたが、日本語の歌の 難しさを考えさせられた一曲でした。  中学校の音楽の時間に、三拍子では「強、弱、弱」、四拍子では「強、弱、中強、弱」と機械的な リズムを教わりましたが、こういう日本歌曲の場合は、それでは「ことば」の明瞭度が損なわれ かねません。 つまり、上のフレーズの場合は、 そ のは げしさに たえがた い と歌うと、聞いている側では、はっきりとした日本語として、受けとりにくいのです。 むしろ、 その はげしさ に たえがた い という感じで歌うと、はっきりとした日本語として伝わるということですね。 日本歌曲の場合は、作曲者がそうした意識を持っているとのことですし、歌う方にも、そうした 日本歌曲独特の強弱のつけ方を意識して歌うよう・・・求められていることを、今回、しっかりと 勉強させていただきました。 また、当日のプログラムには、「79歳の私には、冬間近な心象風景が浮かぶのでした」と記し、 この歌詞に対する私の受けとり方をお伝えしました。 発表会の翌日 9/26、こんなきれいな夕景を見ました。 いかにも「秋の空」という感じでは ・・・  |

| 冥途への |  | みやげ | 通っている声楽教室の発表会が、 9/25 に、県立芸術文化センター 小ホールでありました。 普段、客席で楽しんでいるのとは 大違い。 緊張感いっぱい。 二度とない、心弾む体験でした。 後日 YouTube に Up します。(^_^); |

当日のものではありません。 |

|

今週のレクィエム : 御嶽山での思いもよらぬ遭難で亡くなられた方々。 合掌。 |