☆ 6月第4週 ☆ 2015/06/18 ~ 06/24

「日米安保」 問い直すとき

|

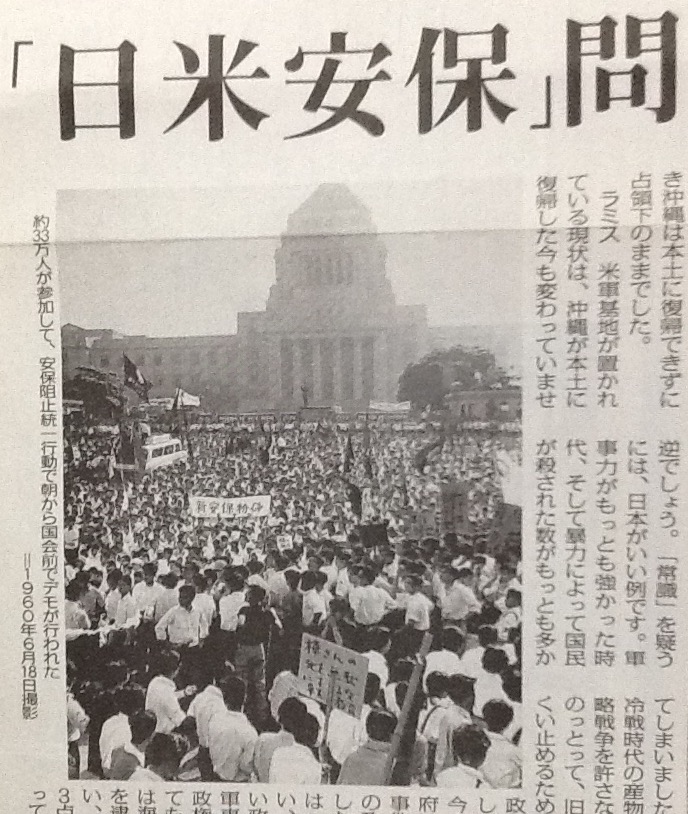

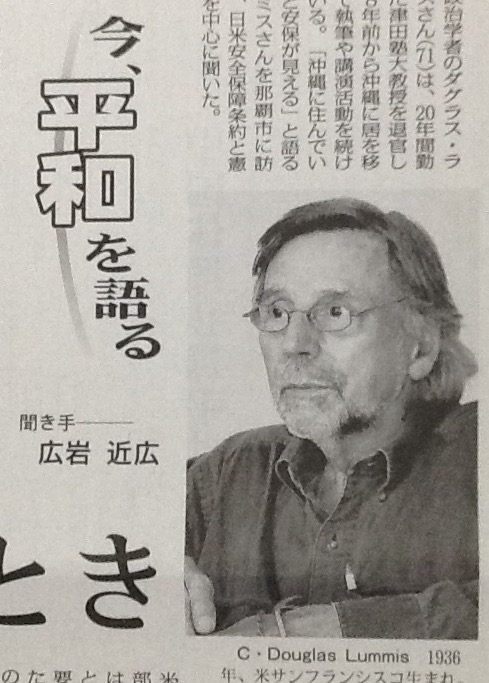

手許に 2008/7/28 付け「毎日新聞」の切り抜きが 残っており、上記の文字が見出しとなっています。 政治学者のダグラス・ラミスさんに毎日新聞専門 編集委員の方がインタビューしたものです。 今読んでも、色褪せていないと思いましたので、 議論の素材として、ご紹介したいと思います。 |  |

● 東京でのシンポジウムで講演したあと、2人の中年女性がこんな質問をしました。 「憲法9条を世界遺産にしようという話がありますが、その可能性がありますか」 とね。 私は答えたものです。 日米安保条約が存在しているかぎり、その可能性はまずないでしょう。 なぜなら日本は、米国の「核の傘」の下にいて、しかも米軍に守ってもらっているという 客観的事実があるからです。 2人の女性はびっくりして、「日米安保条約をなくすのですか、 安保条約がないと日本は危ないじゃないですか」 と言うのです。 ● 安保闘争後世代の考え方でしょう。 世論調査でも、憲法9条を守れという声が過半数あれば、 安保を維持して欲しいという声も過半数ある。 9条も安保もそのままでよろしいというわけです。 9条を守れという組織は増えても、安保に反対する組織は非常に少なくなった。 戦争は嫌いだし、自分が行くより他の人に行ってもらいたい。 その気持ちはよく分かるが、 それは反戦平和の立場ではありませんね。 ● 2人の女性に象徴されるように多くの日本人の頭の中に、憲法9条は素晴らしいという部屋が ある一方で米軍基地がないと困るという部屋もある。 この2つの部屋は、なぜ意識し合い、 連絡をとりあわないのか。 そこで重要なのが沖縄で、本土からみたら、安保と米軍基地は 沖縄の問題だと追いやっているのではないでしょうか。 ● この10年間で、安保条約の意義が変わってしまいました。 そもそもが冷戦時代の産物なの です。 侵略戦争を許さない国連憲章にのっとって、旧ソ連の拡大をくい止めるための「囲い 込み政策」の一環でした。 ところが今のアメリカ政府は、「9・11事件」以降、その政策を 変えました。 先制攻撃はやってもよい、気に入らない政権があれば軍事力を使って政権交代をやってもよい、 米軍は海外で外国人を逮捕してもよい、などという3点を堂々とやってのけた。 この3つの「新権利」は他の国に与えるのではなく、アメリカだけが持つことになりました。 日米安保条約を結んだときに比べて、アメリカのやり方が変わったのだから、安保を考え直さ ないかぎり、日本の外交政策は、国内で議論されることなしに抜本的に変わります。 ● 今の日本は米軍基地があるので、平和勢力として説得力がない。 もし憲法9条の理念を実現 するなら、実現というのは米軍基地を返して(もらい)本当の意味での平和国家になることですが、 そうなればスイスと同じように侵略されないと思う。 スイスには軍隊があるけれど、軍事力が 怖いから侵略されないのではありません。 多くのジュネーブ条約に見られるように、中立の 場所で交渉できるし、もちろん国際会議もできる。 とても役立つ国なのです。 そうした国になれば、信頼され、尊敬される。 憲法9条をもつ日本にとって、これはもっとも 現実的な安全保障政策でしょう。 |

あくまでもラミスさんの意見です。 しかし、憲法9条と日米安保との『矛盾』をきちんと認識させるという

貴重な指摘が含まれており、現代の日本人のあいまいな・ほんわかとした認識に対して、鋭い問いかけを

している点を、とりわけ若い人々に知っていただければと思い、紹介させていただきました。

原文をかなり省略しながらの引用(これは私の独断)である点を申し添えます。 お許しください。

おりしも 6/17 に、18歳以上に選挙権を与える法律改正案が国会を通過しました。

若い人々の政治への関心が深まることを心から期待している 80歳の私です。

プログラムで振り返るオペラ Part.3 ② : R.シュトラウス 「 ばらの騎士 」 ほか

ドイツ語圏のオペラを語るとき、ワーグナーとともに思い起こすのは、何といっても R.シュトラウスでしょう。 シュトラウスといえば、ウィンナ・ワルツで知られた ヨハン・シュトラウスとその息子である ヨハン・シュトラウス2世 を思い出しがちですが、R.シュトラウスはそれとは全く違う重厚な音楽作品の作曲家です。 区別するため、リヒャルト・シュトラウスとわざわざファーストネームを付して呼んています。 R.シュトラウスも、ワーグナー同様、管弦楽作品が演奏会でよく演奏されますので、オペラは聴かなくても、 オーケストラのコンサートで 「ドン・ファン」 「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 「ドン・キホーテ」 などを聴く機会は、結構あると思います。 ワーグナーと R.シュトラウスは、ともに重厚な作風で、二人の作品はいろんな意味で比較されることが多いのです。 参考: ワーグナー vs R.シュトラウス 東京・春・音楽祭 私自身、コンサートで聴く R.シュトラウスの管弦楽作品は好きなものでした。 もっとも、「アルプス交響曲」 や 「英雄の生涯」 「ツァラトゥストゥラは かく語りき」 あたりの大曲になると、ちょっと辟易するというのも 本音のところですが・・・・ そんなことで、私の中では、ワーグナーのオペラを敬遠していたように、R.シュトラウスのオペラともほとんど縁の ない状態が続いていたのでした。 ● 影のない女 1992年11月 名古屋の愛知県芸術劇場オープン記念を飾ったのは、バイエルン国立歌劇場による2つの オペラでした。 「影のない女」とモーツァルトの「フィガロの結婚」が、サバリッシュの指揮で演奏され、 私もそれに合わせて名古屋に出かけたのでした。 すでに NTT を退職し、神戸のソフト会社にいた時期で、 比較的時間には余裕のある時期でもありました。 これだけ立派にオペラを演奏されると、もう感想もなにも言いようがないというのが実感でした。 当日の日記には、 午後、新幹線で出発。 すばらしいホール。 何とも思い切った色彩の舞台。 ワーグナーばりの 厚い音の流れ。 マーラーのような歌。 世紀末的な雰囲気は、装置とともに十分納得がいく。 初めて接するオペラにしては、心底納得のいくものだ。 歌手では、染物師役のアラン・タイトスが Good ! と、このオペラ上演への感想を記してあります。 この上演にあたっては、演出を市川猿之助さん・舞台美術を 朝倉摂さんが担当していて、物語の東洋の架空の島という「幻想性」を十分に表現した印象深いものでした。 翌日は、「フィガロの結婚」を鑑賞しましたが、こちらはすでに ブログで紹介ずみ のものです。 ● サロメ 新約聖書マタイ福音書などに記述されている 「ヘロデ王による預言者ヨハネ斬首」 に基づくストーリーで、 オスカー・ワイルドの 「サロメ」 をオペラにした作品がこれです。 この中の 「7つのヴェールの舞」 は、単独でもオーケストラ演奏会で聴くことがあります。 私は、1996/08 と 2003/11 に大阪フィルハーモニーの演奏会で聴いています。 オペラとしての全曲上演は、1999/10/22 大阪音大・オペラハウス管弦楽団第23回定期演奏会が最初で 最後です。 しかも演奏会形式での上演でしたので、オペラの舞台としてはまだ見ていないことになります。 もっとも、有名な「ヴェールの舞」 だけは、バレー・ダンサーの蓬莱美里さんが登場して見せてくれてました。 当日の日記には、 歌手もいいが、それ以上にオーケストラ、特に弦パートの艶やかさは絶品。 実によかった。 と記しています。 指揮は飯森範親さんでした。 ● ばらの騎士 R.シュトラウスのオペラで 「サロメ」 と並んでよく知られているのが、この 「ばらの騎士」 です。 漫画や宝塚歌劇で有名な 「ベルサイユのばら」 とは、全く関係がありません。 ストーリーも場所も全くの別物。 こちらは18世紀 ウィーンを舞台にしたお話です。 2003/10 関西二期会創立40周年記念の公演(尼崎:アルカイックホール)を観たのでした。 当日の日記に、 斬新な演出、音の密度の濃さを実感。 やはりウィーンだなぁと思う。 と簡潔な感想を記してありました。 ストーリーは陳腐で、プログラムにも 「ウィーン風の茶番劇、ただ それだけ?」 の文字が見えます。 作曲者は第2の 「フィガロの結婚」 をめざしたとのことですが、 いかにも重厚な響きは、作曲者の管弦楽曲と同じもので、モーツァルトの軽快さとは似ても似つかぬ仕上がり。 私にはどうしてオペラという形式に拘ったのか理解できませんが、管弦楽作品として聴いても、ゴージャスな 贅沢三昧の作品だったという思いを強く持ちました。 余談ですが、1940年 日本(当時は大日本帝国)では、「皇紀2600年奉祝」の行事が行われ、その一環として、 世界の有名な作曲家に奉祝曲の作曲を依頼しました。 R.シュトラウスもその中のひとりで、その奉祝作品 「日本建国2600年祝典曲」 は、他の曲と共に 1940/12 東京・歌舞伎座で演奏されたそうです。 |

| 今週の |  | かなり 違和感 |

6/18 の毎日新聞朝刊・読者の投稿欄に「不戦誓った意味考えよう」という 大阪・枚方市の 67歳の方のご意見が掲載されています。 「9条は戦争と決別し、武力を使わない国際平和を求めるという固い決意を 示したもの」だと。 この方は、当時まだ生まれてはいなかった?時代のことでしょう。 小学校高学年だった私は、当時を思い起こしても、周囲の大人たちがそんな 議論の末に不戦の決意をしたという記憶は全くありません。 参考: 2015年5月第4週 戦後の教育が、大変な思い違いを日本人のこころに刷り込んでいったとしか 言いようがない出来事です。 もちろん不戦の誓いそれ自体は、悪いものではありません。 ただ、そうであれば、日米安保条約との関係をどのように説明するのか? その辺りの論理の整理をきちんとする必要があるでしょう。 『○○をちょうだい!』と泣き叫ぶ赤ん坊のような感覚だけでは、 平和や不戦という崇高な(そしておそらく厳しい)理念を語るのは無理なのでは? |

|