�� �V����P�T �� 2015/06/25 �` 07/01

�@�V���͖����݂��@�H�@

�l�b�g�Ō�������ƁA�u�V���̖����݁v�Ƃ������j���A���X�̃^�C�g���������Ђ��������q�b�g���܂��B

| �]�숻�q | �@�F�@ | �V���̖����� | �@�iPHP �������j |

| ���c���v | �@�F�@ | �Ӑ߂���@�\�@�V���̖����ݕ� | �@�i��돑�[�j |

| ��@�Ďq | �@�F�@ | �����ݏ��@�V����� | �@�i�C���Ёj |

| ����F�� | �@�F�@ | �V�N�̖����� | �@�i���|�t�H�Ёj |

�Ȃnj��肪����܂���B�@�������A�{���ɘV���͂���Ȃɂ������݂Ȃ��� �E�E�E �Ȃ̂ł��傤���H

�@�@�@���@�̗͂̒ቺ�͔ۂ߂Ȃ� �@�@�@�@�@���ϓI�� 80�Βj�����l���Ă݂Ă��������B�@���̔N��ŁA�������L���̃����j���O�����Ă���Ƃ��A��������́@�@ �@�@�@�@�@�ߏ�̎R�o��A���邢�̓S���t��Ńv���C����Ȃǂ́��^���������Ă���l�E�ł���l���A���p�[�Z���g����� �@�@�@�@�@���傤���H �@�@�@�@�@���̎��͂��邢�͓������ŁA���������l���F���ł͂Ȃ��܂ł��A����߂Ē������P�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�̋��̒��w�Z�̍Ō�̓����������Ƃ����b�����ɂ����̂ł����A����܂ł����Ɛ��b�������Ă���Ă��� �@�@�@�@�@�g�N�́A�i�N�����Ă����R�o����ŋ߂͂ł��Ȃ��Ȃ����R�B�@���̓�������������������́��̒��s�ǁ��� �@�@�@�@�@�����Ă��邱�Ƃ���A�����������ŏI���ɂ��邱�ƂɂȂ��������ł��B �@�@�@�@�@�n�����{�ňꏏ�Ƀp�\�R���E�{�����e�B�A�����Ă��铯����̃����o�[���A����S���Ȃ�܂����B �@�@�@�@�@�����A�s���� 300���[�g���قǂ��b�R�ɓo��̂����ۂ������Ƃ̂��ƁB�@�e�j�X��o�h�~���g�����y���ނȂ� �@�@�@�@�@���邩��Ɍ��N�����ȕ��ł����B �@�@�@�@�@���{�l�̕��ώ����́A���E�ł��g�b�v�E�N���X�B�@���ۓI�Ȕ�r�Ō����A���{�̂悤�Ɍ��N�ȘV�l�̑��� �@�@�@�@�@�́A���Ă̏����Ɣ�ׂĂ��ނ��덂�����x�����ƌ��������ł��B �@�@�@�@�@�������A�����������{�ł��A���ϓI�� 80�������Ԃ錳�C�� �E �����������X�𑗂��Ă��邩�H �Ƃ����A �@�@�@�@�@�K�����������Ƃ͂����Ȃ��B�@�g�̉��̐��b���Ƒ���A����ҕ����ɏ]��������X�Ɉˑ�����P�[�X�� �@�@�@�@�@�����ď��Ȃ��͂���܂���B�@���N�A�u���ی����v �̒ʒm������ �w �܂����z���E�E �x �Ƃ��ߑ��� �@�@�@�@�@�o�܂��B�@���������ʒm�ł��A��N��葝�z�ɂȂ��Ă��܂��B �i�����z�͌������Ă���̂� �I�j �@�@�@�@�@�����S�̂ł̑��ݕ}���Ƃ������ƂŁA�ی����̑��z�͎d���̂Ȃ����̂ƍl���܂����A���ꂪ�A�傫�ȕ��S �@�@�@�@�@�ɂȂ�߂��Ă͂��Ȃ��ł��傤���H �@�@�@�@�@���{�́A����҂�s�s������n���ɁE�E�E�Ƃ������Ƃ��������Ă��� �悤�ł����A�����܂ł��āA���{�l�� �@�@�@�@�@�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��́H�@�ƁA���ɂ͋^��Ɏv���Ďd���Ȃ��̂ł��B �@�@�@���@�Ⴂ�l�̈ӌ��̉��E�ރP�[�X���E�E�E �@�@�@�@�@����̑��s�\�z�ɂ��Ă̏Z�����[�B�@���ʂ́u�ی��v�ł������A����ʂ̎^�۔䗦���i�o�������Łj �@�@�@�@�@����ƁA�N��̍�������ł́u���v�����������悤�ł��B�@���s�̍���җD����i��ʔ�⏕�Ȃǁj�� �@�@�@�@�@�����Ȃ�̂ł́H �Ƃ������^�S�ËS���A���̗��R�̑傫�Ȃ��̂��ƌ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�@�F�@http://matome.naver.jp/odai/2143187054464327101 �@�@�@�@�@�����������ۂ��N����ƁA����҂͐g����ŁA�Ⴂ����̈ӌ���V�������E�ݎ������������Ă��Ȃ� �@�@�@�@�@�Ƃ�������������l�X���o�Ă��Ă��A��������ʘb�B �@�@�@�@�@�̂� �w�W�̂ĎR�x �Ƃ����b�������v���o���Ă��܂��܂��B �@�@�@���@���ɂ��܂̑I�����ł���Љ�́E�E�E�H �@�@�@�@�@�����̔��_���o�債�Ă����Ă����A����N��ȏ�̘V�l�Ɋւ��ẮA�u�l���̖������v �̎�������@�� �@�@�@�@�@���ẮA�{�l�̑I�� �E ������Љ�e�F����Ƃ������Ƃ� �w����x �ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�@�@�@�@���͂��̃u���O�ŁA����܂ł� �f�� �w�\�C�����g�E�O���[���x �̂��Ƃ��Љ�܂����B�@����͂������ �@�@�@�@�@�t�B�N�V�����̐��E�ł������A�������g�����ώ����ɒB�������ȍ��A������t�B�N�V�����ł͂Ȃ��A �@�@�@�@�@�l���̖������̑I�����Ƃ��āA�ނ���]�܂������̂ł͂Ȃ����Ƌ����v���悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B �@�@�@�@�@�������A���낢��ȃ��x���ł̋c�_�A���[���Ɛ��K�v�Ȃ��Ƃ͏d�X���m�̏�ł��B �@�@�@�@�@�������A���������e�[�}������Ēʂ�悤�ł́A�߂Â����� �w���{�̕Ǐ�� �F �V�Q�̎���x �� �@�@�@�@�@���邱�Ƃ͓���ƍl���܂����A�܂��A���̍���҂ɂƂ��Ă������Ċ�������Ƃł͂Ȃ��ƍl���܂��B �@�@�@�@�@���̃e�[�}�A�����Ȗ��ň����ɂ������Ƃ͌����܂ł�����܂���B�@�������A���₻�������������߂Â��� �@�@�@�@�@����̂��Ǝ��ɂ͎v���܂����A�؎��Ɏ��������҂��܂��B �@�@�@�@�@�����炭 �w�������@�x �I�Ȉ����ōςނł��傤�B�@������́A��ʂ̘V�l���p�������A�u�́A����Ȏ����� �@�@�@�@�@�������Ȃ��v �ƁA21���I�㔼�̐l�X���L���̂ǂ����Ŏv���o���悤�� �w���{ �E �l���\���x �ɕω����Ă��� �@�@�@�@�@���̂Ɛ�������邩��ł��B �@�@�@�@�@�����o��̏�ŁA�����ă��f�B�J���Ȓ��������S��̎� Jiji �ł��B �@�@�@�@�@80�N�������Ă�����A���������ł��傤�B�@���낻�� �w �@���悭 �x �������������ė~�������̂ł��B (^_^); |

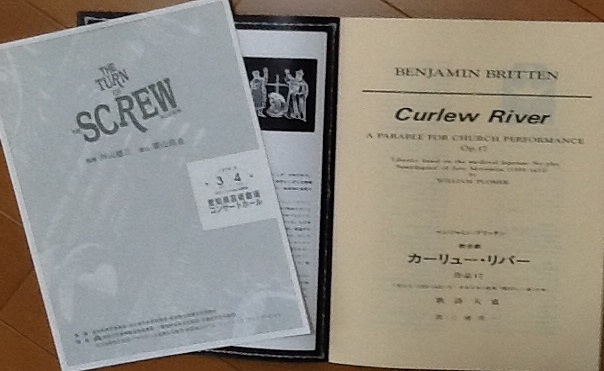

�v���O�����ŐU��Ԃ�I�y���@Part.3�@�B�@�F�@�u���e���@�u �˂��̉�] �v �ق�

�@�@�@��T�̃I�y���Љ�̍Ō�ɁA�c�I2600�N��j�Ȃ̂��Ƃ��L���܂����B�@���́A��Ȃ��˗��������̂́A���t���ꂸ�� �@�@�@��������i�H�j�����Ȃ��������̂������ł��B�@�@���ꂪ�p���̍�ȉƃu���e���́u�V���t�H�j�A�E�_�E���N�C�G���i���� �@�@�@�����ȁj�v �ł��B�@���낢��Ȏ���������悤�ł����A�^�C�g���� �u���N�C�G���v �܂� �u���҂̂��߂̒����~�T�ȁv �@�@�@�Ƃ����̂ł�����A���N�ł��Ȃ� �E�E�E �Ƃ����v�f���������̂�������܂���B �@�@�@���@�˂��̉�] �@�@�@�@���̃u���e������Ȃ����I�y�� �u�˂��̉�]�v �́A��|����ȕ��䑕�u��K�v�Ƃ�����̂ł��Ȃ��A���t��`���� �@�@�@�@�㉉���Ă��A���i�̈�a�����Ȃ� �������I�y���� �Ƃ����������̍�i�ł��B �@�@�@�@1994/9/4 ���É��̈��m���|�p����R���T�[�g�z�[���ŁA�O�R�Y�O�w���E�A�J�f�~�[�����nj��y�c�A�ѐ��Ɩ��É��@�@ �@�@�@�@�����ɂ��㉉���Ϗ܂���@�����܂����B �@�@�@�@�����̓��L�ɂ́A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���e���A�ƂĂ��ʔ����B�@�������{�ꉻ�ɂ͖���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃z�[���A�֎q�̐S�n�����������A�ƂĂ������̂����R���T�[�g�z�[���ŁA�����₷���B �@�@�@�@�Ɛ��ӋC�Ȋ��z���L���Ă���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u���{�ꉻ�v �������w���Ă���̂��H�@���ƂȂ��Ă͕s���ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��㉉�ŕ�����Ȃ������Ƃ������Ƃ��H�@���邢�͌���㉉�ł́u���{�ꎚ���v�̖|��̐ق��̂��Ƃ��H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���É������ɂ��₢���킹���̂ł����A�s���̂܂܂ł����B �@�@�@�@�]�k�ł����A����̃w�����[�E�W�F�C���Y�̏����u�˂��̉�]�v�́A �f�扻 ������Ă��܂��B �@�@�@���@�J�[�����[�E���o�[ �@�@�@�@�u���e���̍�i�ɃI�y���ł͂Ȃ��̂ł����A���I�v�f�̋��� �u�J�[�����[�E���o�[�v �Ƃ�������ƌĂ�� �@�@�@�@���̂�����܂��B �@�@�@�@�O�L�́u�˂��̉�]�v�㉉�v���O�������q�ɁA���̂悤�ȉ�����L�ڂ���Ă��܂����B�i���m�q����̂��́j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�˂��̉�]�v�̉��y���ƁA�u���e�������{�̔\�� �u���c��v ���ςāA���̖��ʂ̂Ȃ��l������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ăI�y�� �u�J�[�����[�E���o�[�v ����Ȃ����Ƃ����̂����Ȃ�����B �@�@�@�@�u�˂��̉�]�v�� 1954�N�ɍ�Ȃ��ꂽ���̂ŁA�u�J�[�����[�E���o�[�v �� 1964�N�̍�i�ł��̂ŁA�O�҂̍앗���A �@�@�@�@�u���c��v�ɐG������āA�u�J�[�����[�E���o�[�v �Ƃ�����i�ݏo�����A�܂�u���e���ɂ� �u���c��v �� �@�@�@�@�����f�n�� '54�N�����A���łɉ萶���Ă����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł������ł��B �@�@�@�@���̊ӏܑ̌��Ƃ��ẮA�u�˂��̉�]�v�ɐ旧�� 1990/3/4 �A���� �u���c��v �� �u�J�[�����[�E���o�[�v �Ƃ� �@�@�@�@�����㉉�ɐڂ���@��������Ă����̂ł����A���������m���ɂ́A�c�O�Ȃ���܂��ڂ��Ă��܂���ł����B �@�@�@�@�s���Ɛ��F�H���̂������t �Ƒ肷�邻�̃R���T�[�g�́A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�@�F�@���c��@���A���o�F�ϐ��h�v�A�� �F�E�R�c���V���ɂ��㉉�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�[�����[�E���o�[���A���y�ēF�ђB���A���o�F�ΎR��V��A�I�y���̎�Ǝ����y�ɂ��㉉�B �@�@�@�@�Ƃ����A��ϒ��������̉��t��ł����B�@���F���A�U�E�V���t�H�j�[�z�[�� �@�@�@�@�Q�̍�i�͓����؏����ł��B�@��l�q��l���炢�ɝ���ꂽ��e���A���̎q�̍s����T�����߂ċ��c��̂قƂ� �@�@�@�@�܂ŗ��܂��B�@�n����Ƃ̂��Ƃ�̒��ŁA�T�����߂�킪�q�͋��N�̍����A�����Ŗ����I�������Ƃ�m��܂��B �@�@�@�@�S���q�̒˂̑O�ŁA�킪�q�̂܂ڂ낵���݂܂����A�₪�� �u���̂̂߂́@����ق̂ڂ̂Ɩ����䂯�ΐՐ₦�āA �@�@�@�@�Ⴊ�q�ƌ������͒˂̏�́@��䩁X�Ƃ��āA�������邵����̐����v �E�E�E �ɔޏ��͗������������ł����B �@�@�@�@�u���e���́A1956�N�A�����̔\�y���Łu���c��v���ςāA�u�ɓx�ɂ��т����ȑf�ȗl���A�̂ǂŔ�������̏��A�ۂ� �@�@�@�@�J�ɂ��s�C���ȃ~�b�N�X�`���A�v�ɂ������薣����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�@�i�����̃v���O�������q����j �@�@�@�@���y��ʂ��āA���m�Ɛ��m�Ƃ��o����ʂ������Ƃ��āA�ƂĂ���ې[�����t��ł����B �@�@�@�@�����Ƃ����t���̂��̂ɂ͂���Ȃ����Ȃ��������������悤�ŁA�����̓��L�ɂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�́A�n�w�������Ƃ�Ȃ��B�@�ۂ̉����ς�����B�@�Ō�́A��ɂ��u�߂��݂̕\���v�ɂ͐���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���e���̕��́A�g�U��ŃX�g�[���[���悭������B�@�����A�p��͕����Ƃ�Ȃ��E�E�E �@�@�@�@�Ə����Ă���A���������ꂽ�㉉�̋@��]�܂��Ƃ����������ł����B  |

| ���T�� |  | �Ԃ蓢�� | �@�@�n���|�p�����Z���^�[�̑�㍇���c�̃I�[�f�B�V�������A �@�@10�N�Ԃ�ɍs���܂����B �@�@10�N�O�A���ł� 20��ȏ�̑�㍇���Q���o��������A�E��� �@�@���債�����̂́A������⿂�����ɂ����𖡂�����̂ł����B �@�@10�N�O�̐�J���ʂ����ׂ��A�^���ɏ������čĒ��킵���̂ł����A �@�@�I�[�f�B�V�����ł͎U�X�ȏo���ŁA�܂��ɕԂ蓢���� �h�W �Ԃ�B �@�@���������Ƃ͉��̂Ȃ��g�ƁA����邱�Ƃɂ����̂ł����B�@(*_*) |

�@�@ |