☆ 8月第2週 ☆ 2014/8/7 〜 8/13

断捨離 : 田川建三さんの著書 のケース

田川建三さんは、聖書学・初代キリスト教に関する研究者として高名な方です。 私は直接お目にかかったことがなく、著書を通じてしか情報を持っていませんが、日本の学者と しては相当に特異な位置を占めておられる方だと承知しております。 聖書やキリスト教を、伝統的な教会の視点からではなく、研究者・学者の立場から「批判的」に 解説なさっているユニークな方だと思います。 私が所有している田川さんの著書を、リストアップしますと・・・

いずれもハードカバーの立派なものばかりです。 また、マルコ福音書を除いてはすべて縦書き。 これは田川さんのこだわりのようで、マルコの 続編は出版社が縦書きに応じなかったことからこのシリーズとしての発行が見合わせられたと 聞いています。 私の持っているキリスト教関係の書籍のなかで、田川さんの著書は以上の7点のみで決して 数多いとは思えませんが、受けた影響という点では、他を圧倒しています。 印象に残っている個所をとり上げますと・・・・ ・ 「原始キリスト教・・・」の 第2部 第5章 イエスの福音 では、 かつて生きていたイエスの力を信ずる、というだけのことならば、それは過去のことで あり、過去にとどまる。 マルコの信は過去にとどまるものではなく、イエスがその 体現者であった福音を根拠とし、イエスの生の目ざしていたものの中に自ら身を置くこと によって、信の態度を持て、というものである。 イエスが十字架上の死という悲劇にいたりつくまで負い続けたそのことを、つまり イエスが自らの歴史の場において実現していった福音を、イエスのあとについて行く者は、 今度は自分の歴史の場において実現し、しかもそれをイエスと同様に十字架の死という 悲劇にいたりつくまで負い続けよ、というのである。 教会が勧める「立派な信者」像とは、大いに異なる姿がここにはあります。 いわゆるお行儀のよいクリスチャン像とはまるで違うのです。 このような強烈なイエス信仰が、田川さんの特徴だと私は受け止めています。 ・ 「イエスという男」 何とも荒っぽい書名です。 内容も田川さんの面目躍如たるものです。 少しだけ、紹介しておきますと・・・ イエスは、権力によって逮捕され、殺された反逆者だったのだ。権力の側に言わせれば、 どうしてもつかまえて殺しておかねばならないような男だったのだ。 その生と活動は、にこやかに説教しつつ語れるようなものではない。 (p.29) イエスという人がさまざまな場面で語り、主張してきた逆説的反抗を「真理」の教訓に 仕立て変えてはならない。イエスは「真理」を伝えるために世界に来た使者ではない。 そのように反抗せざるを得ないところに生きていたからそのように反抗した、ということ なのだ。そして、もう一度言うが、だから殺されたのだ。 (p.67) 何とも激しい口調、これが田川さんの真骨頂。 私は、文字通りには読み取っていませんが、それでもイエスの十字架上の死による 救いという概念を、その中心におくキリスト教の教義からは、すでに<脱出>して います。 ・ 「新約聖書 1」からは、マルコ14章41節の一部分を紹介しましょう。 参考:新共同訳での 14:41 イエスは三度目に戻って来て言われた。 「あなたがたはまだ眠っている。休んで いる。もうこれでいい。時が来た。人の 子は罪人たちの手に引き渡される。 遠い apechei という動詞。これまた従来の多くの訳はヴルガータにならって、 「もう十分である」と「訳」している。ルター、等々。さすがのディンダルもこちらは 良い知恵が浮かばなかったか、 it is enough としている。というわけで口語訳(新共同 訳もほぼ同じ)「もうそれでよかろう」。 しかし apechei という単語にそういう意味を 読み込むのはとても無理。 意味が通じないから、誤魔化して適当に「訳」をでっち あげたにすぎない。 以上要するに、ここは(ここに限らずだが)この単語の普通の意味以外を考えるわけには いかない。 そして、主語をどう解するにせよ、自動詞であることに間違いはないのだから、 「離れている、遠くある」という意味しか考えられない。 とすれば、通じようと通じまいと そう訳す以外にない。 聖書に馴染みのない方には、何のこっちゃ・・・ というところでしょう。 いや聖書を毎日読んでいる信者であっても、ここまで 聖書翻訳を学問的に取り上げる話には、ついてはいけないというのが本音でしょう。 私が、こういう個所から受け取ったメッセージは、「聖書」はオリジナル<原本>が 現存せず、また写本も相互に比べると一様ではない。 各国語に訳された段階での 写本からのかい離も起こり得る。 手持ちの聖書の一言一句を、そのまま「霊感に よって記されたありがた〜い言葉」として受け止めるのはとても無理。 「聖書」を通じて、私たちはイエスのどんなメッセージを読み取ろうとしているのか? という課題が、一人ひとりに突きつけられている・・・と考えるようになりました。 細かいことは省きますが、田川さんの書籍から教えられることはたくさんありました。 それは伝統的なキリスト教の教え(聖書解釈)とは、一味も・二味もちがう山椒の利いたもの でした。 神父の説教のような「道徳的・教訓的」解釈ではなく、聖書記者は何を言いたいのか? どんなイエス(像)を語り伝えようとしているのかを、私たちが現在知っているキリスト教の 「教理」に沿ってではなく、学問的な視点から提示しているのが、田川さんの著書の特徴です。 では、田川さんはアンチ・クリスチャンかといえば、それは全く違うと思います。 これだけの 著書などを通じて、他の多くの聖書学者と過激に対峙しつつ、むきになって見解を提示し続け るのは、只々、イエスの真の姿を徹底的に追及したい・・・という凄い熱意からだと私は受け 止めています。 お友達になりたいタイプではありませんが、田川さんの著書には、溢れるばかりの熱意と 魅力がいっぱいです。 私の<脱>キリスト教、<脱>宗教は、直接的な田川さんの影響で はありませんが、聖書の読み方に影響を与えてくれたことは、率直に認めなくてはと思います。  上記の7冊の著書、かなり書き込みなどがありますが、ご希望の方にまとめて差し上げます。 ご希望の方は、次のアイコンをクリックしてメールでご連絡ください。お待ちしています。

|

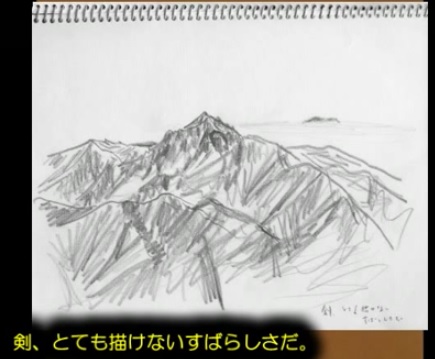

| 今週の |  | 思い出 | 初めて北アルプスに行ったのは 1962年の8月でした。 その時のスケッチを自作の曲と 組み合わせて、 Youtube に アップしてあります。 右の図をクリックしてご覧ください。 |

|

7月第1週でお願いした「CDコレクション」 270 枚ほどは、宝塚市のアイエルセンター様が、バザー用品として 受け取ってくださいました。 これで私もかなり身軽になることができました。 ありがとうございます。 |