☆ 9月第5週 ☆ 2015/09/24 〜 09/30

断捨離 : クレジットカードの場合

これまで2枚のクレジットカードを使っていました。 私の死亡後、この解約手続きをする

面倒を軽減しようと、そのうちの一枚を解約しました。

残りの1枚は、交通カード兼用なので、今すぐに解約すると日常生活に支障をきたします。

もうしばらく利用し続けたいということです。

・ クレジットカードとの出会い 私がクレジットカードを初めて所持したのは 1970年です。 ちょうど大阪万博の年でした。 : 当時、万博会場に近い南千里の社宅に住んでいました。 4Fの北側の窓からは、会場の シンボル 《太陽の塔》 が真正面に見えていました。 万博見物に絶好のロケーションでしたから、女房の兄弟家族(東京在住)や、私の故郷の 別府の知人(女房にとってもお世話になった近隣の方たち)が、大勢、狭い社宅でしたが、 入れ替わり立ちかわり、宿泊していました。 4歳の長男が、「ママは、いつも台所に立って いる・・・」 を口癖にしていたと後で聞きました。 ・・・ というのも、実は私は、万博期間の ほとんどの時期を、東京・調布市の研修センターで過ごしていたからです。 この研修は、NTTがこの年に初めて開設した「上級SEコース」という6か月間の研修で、 全国から20名ほどの情報処理業務に携わっている社員を集めたもの。 IBM 社の米国 でのSE研修コースにならったものと聞きました。 一番困ったのは、かなりのテキストが英文であったこと。 集合論 など、それまで学んだ ことのない内容を、英文テキストで学習するのですから、相当なプレッシャーでした。 岩波書店 出版の 「計算の理論」 という教材では、日本語訳であるにもかかわらず、私は 42ページ目でギブアップ ・・・ という困惑に満ちた講座でした。 そうした授業の後に、「レポート作成」という課題があり、私が選んだのが「キャッシュレス 社会」というテーマでした。 これは、アメリカでのクレジットカードの利用実態を調査し、日本での展開における NTT の役割を探る ・・・ というものでした。 ・ アメリカの資料 : 米国大使館付属の図書館 レポートの作成にあたって、一番参考になる資料は、アメリカの銀行関係の雑誌でした。 麻布の米国大使館付属の図書館で、毎週、数冊づつを借り、関連する記事を読み漁り ました。 20年以上使い続けていた愛用の英和辞書も、この時期についに使い潰し、 新しい辞書を求めました。(今も、書棚にあるものです) アメリカのTVコマーシャルに、沈没した船から命からがら救出された男性が、港にたどり 着くと、クレジット・カードで、洋服やカバン類を買いそろえ、びしっとした いで立ち で、 取引先にさっそうと顔をだすという紹介記事があったことを、今も覚えています。 レポートの前半は、米国でのクレジットカードの利用実態をまとめ、後半では、店頭(POS) とセンターとのネット構築のデッサンを描くという内容です。 当時の NTT は、専用システムではオンライン処理のシステムを提供していましたが、 汎用的なツールは、DRESS という販売在庫管理用のものの提供をはじめたばかりで、 オープンなシステムとしては、まだ実現していなかった段階です。 電話回線網を介して、 小型の POS Device と処理センタを結ぶ認証システムへの展望をまとめることで、 レポートを制作したのでした。 ・ クレジットカード雑感 レポートのテーマ選定を機に手にしたカードですが、 「新しもの好き」 な私は、早速 利用しようという気持ちでいっぱいでした。 しかし、1970年頃はまだ利用者もそんなに 多くなく、利用した多くのお店での印象は、こんな面倒なものを ・・・ と快く思われては いなかったのでした。 また、現在では、物販店での利用だけでなく、交通カードとしての利用など、当時では 予想することもできないほどの広がりを実現した姿に、感慨深いものがあります。 時代の変化の初期に、訳も分からぬままに、悪戦苦闘した自分の姿を思い浮かべると、 唯々懐かしく ・ いい時期に生きたという実感を覚えるのでした。 |

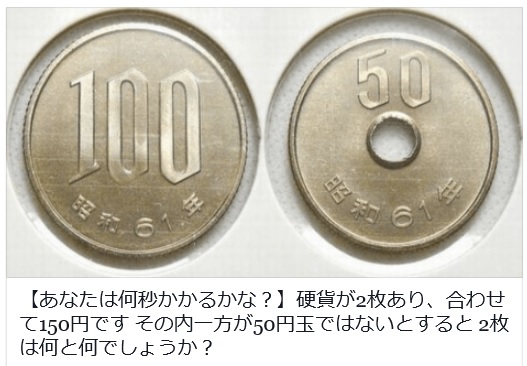

| 今週の |  | 面白〜い! | Facebook で見かけたものです。 こんな問題って、興味津々なタイプですね。 (^_^);

|