☆ 8月第4週 ☆ 2015/08/20 ~ 08/26

不思議な福音書 ④ : 「正典」・「外典」・「偽典」 のなぞ

新約聖書の「福音書」には、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つがあることは、聖書の常識です。

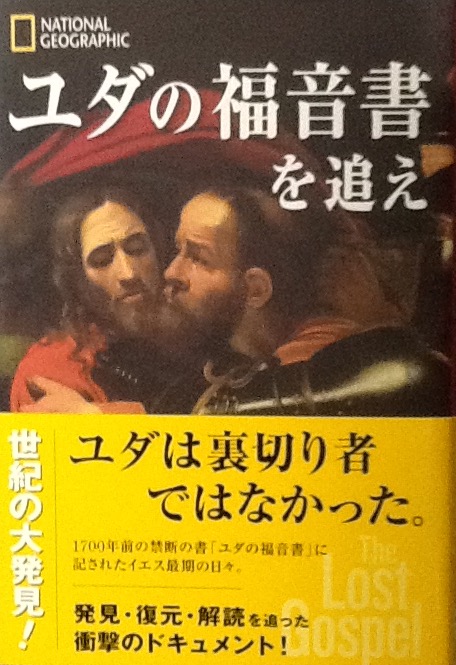

ところが、書店では 『ユダの福音書』 、 『トマス福音書』、 『ペトロ福音書』 など

聞いたこともない「福音書」? を見かけることがあります。 一体、これらは何なのでしょうか?

今回は、そんな謎?についての紹介です。

キリスト教は、ある意味で常に 「正統信仰 VS 異端」 のバトルを続けてきた宗教です。 そういう宗派対立は、もしかすると他の宗教でも似たりよったりかもしれません。 そういう事柄のひとつに、「聖書 正典」 の決定というテーマがあったようです。 こういうことに関して、大変詳細な解説を提供してくれている本として、田川建三氏の 「書物としての新約聖書」 (勁草書房刊、1997年) がありますが、何しろ 700頁を超す、 価格も 8,000円 という ボリュームのある書籍ですので、どなたにもお勧めするという訳には いきません。 興味のある方には絶対お勧めの有益な書籍です。 ここでは、それとは別に、うんと大雑把に歴史上の振り返りをするにとどめます。 ● 新約聖書正典の成立 このシリーズの最初に見たように、マタイさんの属する教会は 「マタイ福音書」 を生み出し、 ルカさんの属する教会は 「ルカ福音書」 を生み出しています。 キリスト教が地中海世界に広がっていく中で、各地の教会がいろいろな主張・説明をして、 場合によってはその見解が衝突するという現象も発生したようです。 そのひとつに、2世紀初頭の マルキオン による 『文献集の編纂』 という事柄があったと 言われています。 彼は、ユダヤ色の排除 ・ パウロ主義の強調などで、独特な主張を進め、 彼なりの 「正統信仰に沿った書物」 のリストを作成しました。 これに対して、他の地域の教会の人々は、それに対抗する 「もっと幅広い正典の結集」 に 着手し、マルキオン派に対抗することになります。 最終的には4世紀になって、新約聖書の 正典 (現在に伝わるもの) が確立するのですが、初期の教会の歴史にはこのような内紛が あったようなのです。 大阪教区の和田神父は、『教会が認めたもの・定めたものが 正典』 と明快に説明して いましたが、けだし名言だと思います。 つまり正統信仰とか、正典といった類は、要するに 「多数派の教会」 が決めるもので、マイナーなグループがごちゃごちゃ言ったところで、 どうにもならないもの。 教会の 「決め事」 は、要するに多数派によって決定するという (考えようによっては当たり前の) 伝統・傾向があるということです。 乱暴と言えば、乱暴このうえもないのですが、「教会・信仰」 とはそういうもののようです。 そういう経緯を経て、現在の 4つの福音書を含む、27の書物が 『新約聖書』 正典として 教会によって確定したのです。 4世紀末のことだといわれています。 ● 外典・偽典 では、正典とされることのなかった他の諸文書はどうなるのか? ある文書は、古代教会内で正典同様に尊重され、教父たちもしばしば肯定的に引用して いたと言われています。 ちょっと振り返ってみましょう。 エウセビオス (260 - 339) は、次のように分類していたとのことです。 1)(すでに)承認されているもの いわゆる正典とされることになる文書の大部分。 2)(当時)議論されているもの (a) 多くの人に知られているもの これには後に正典とされるヤコブの手紙など。 (b) 偽書 パウロ行伝、ペテロ黙示録など。 3)斥けられるべき異端の書 ペテロ福音書、トマス福音書など。 ここでの偽書という表現が、どういう意味か? 私は承知しておりません。 要するに、「正典」 ないし 「同等程度に尊重されていたもの」 のほかに、2つの区分が あったようで、「明らかに異端の書」 と断罪されるものと、そこまでは排斥しないが、 「正典」に入れるほどでもないものといった感じでしょうか。 今日の教会では、少なくとも新約聖書に関しては「正典」以外の書物をあえて「外典」「偽典」 と区別しているわけでもないので、正典以外は外典というイメージでよろしいかと ・・・ 結論 : 要するに、現在の「新約聖書」に収録されている27の文書(福音書は4つ)のほかに、 教会公認ではない多くの文書(および排除した文書)があったということ。 それは多数派の教会からは排除されたが、現在でも、出版されていて入手できる ものがあり、当時のキリスト教の姿の一端を知る材料になる可能性はある ・・・ という辺りのまとめにしておきましょう。 ● 外典に該当する福音書のいろいろ 冒頭にあげた「ユダの福音書」 「トマス福音書」 「ペトロ福音書」 は、いずれも正統信仰から 見れば、すべて異端の書 であり、正統信仰の立場からは遠いという扱いになります。 キリスト教史を勉強するという立場からは、そういう書物を手にすることも意味のあることで しょうが、現代のキリスト教信仰を理解するための書籍としては、手にするまでもないもの だと私は考えます。 要するに、キリスト教の長い歴史の初めの時期には、各地の教会がそれぞれのグループの 伝承などをもとに、ばらばらなスタイルで信仰生活をしていたこと。 それらのグループがまとまった認識・見解を取りまとめる過程で、葬り去られた 『考え方 ・ 信仰理解』 があったということです。 その痕跡が「正典」 「外典」 などとして今に伝わっているということでしょう。 ながい論争などの末に、今のかたちの 『新約聖書』 という27冊の文書(正典)が決まった わけで、その辺りの経緯をいろいろ詮索したところで、現代的な意味は、それほどないだろうと 思われます。 来週は、最後に、もうひとつのテーマ 『ギリシア語』 ではない 『聖書』 の世界を少し見て おきたいと思います。 |

| 夏の終わり |  | in 甲子園 |

夏の高校野球大会、頂点に立ったのは 東海大相模高校。 45年ぶり2回目の由。 おめでとう!! 毎年、ちょっとは外野スタンドに足を運ぶ 私ですが、今年の暑さにはぐったり。 すべてテレビ中継で済ませてしまいました。 今年が最後の夏の大会になるかも・・・ 蝉の声が小さくなり、赤とんぼが飛んで、 夏の終わりを告げています。 秋は、近くまで来てるんでしょうね。 |

|