☆ 11月第4週 ☆ 2014/11/20 ~ 11/26

安楽死を考える : やりぬいた「生きる時間」

人の寿命は、いわば「天賦」のもので、自らの努力や責任によって手に入れるものとは言えません。 第一には、持って生まれた遺伝子によって、短命に終わる要素を数多く持たされた人もいます。 もちろん、その人の努力によって、持って生まれた条件の中で、それがマクシマムに発揮できるよう 懸命の努力をすることで、同じ条件の他の人よりも長生きすることは可能でしょう。 逆に、長命の条件を備えた遺伝子を持つ人が、不摂生とか、あるいは過酷な条件の中で生活を続ける ことを余儀なくされた場合などには、平均的な寿命よりも短命に終わることもあるでしょう。 また、事故や災害などによって、思いがけない死を迎えることも、かなりの確率で発生するのが人生です。 そういう意味では、寿命は「神仏が決めるもの・いただきもの」という考え方は、確かに的を得た理解で あろうと思います。 病気や災害によって、無念の思いの中に死を迎えることが普通であった時代と、世界でもトップクラスの 長寿国になっている現在の日本とでは、「長生き」に対する見方・考え方は違ってきて当然だと思います。 私は子供の頃から、虚弱な体躯の持ち主でした。 私の故郷では、そういう子を「よろけ」と呼んで 軽蔑する傾向がありました。 21歳の時には、肺結核で1年近く、結核療養所に隔離されるという 経験もしました。 職場の健康管理医から「人の寿命というのは、両親・祖父母の寿命を足して6で 割ったくらいだ」と聞かされて、なるほどそういう考えもあるんだなぁと妙に納得して、自分の寿命は せいぜい 50歳かそこらだと、何とはなしに思うようになっていたのでした。 小・中学校の同級生なども、私が長生きするとは思っていなかったらしく、結婚後、久しぶりに電話をして きた友人が、電話口に出た女房に「橋口君はまだ生きていますか?」と尋ねたのには、女房の方が心底 びっくりしたという笑えない話があるほどです。 これは決して作り話ではないのです。(^_^); そういう虚弱児が、来年には日本人男性の平均寿命 80.21 歳に到達しそうなところまで来て、「なお、 これ以上長生きしたい」などという贅沢を望む訳がありません。 もう十分に生きさせてもらいました。 有難いことです。 若干の体調不良はあるとしても、毎日、自分のことはそこそこ自分で行うことができます。 好きな音楽を聴いたり・自分でも歌の練習に励んだり、たまにはちょっとした遠出をしたり、古い友人と 度を過ごさない程度の酒を楽しんだりすることもできています。 16歳の時に、カトリックの洗礼を受け、ずっと信者の生活をする中で、1960年代の第二バチカン公会議に よる教会の現代化という大変革に驚きつつも、自分なりの「信仰の見直し・刷新」を探り続け、新しい 信仰の姿を見つけ出し、自分なりに身につけることもできました。 これは私の宝物です。 二人の子ども、三人の孫にも恵まれました。 これ以上、何を「望む」ことがありましょうか? あとは、他人様の手を煩わすことがないうちに、忽然と姿を消すことを願うのみ ・・・ と考えたとしても そんなに不自然な流れではない ・・・ というのが、今の私の心境です。 こういう気持ちの人間に対して、「もっと、もっと生きよ!」ということが、誰にできますでしょうか? 何をしろとおっしゃるのかを、お聞かせいただきたいというのが、今の私の正直な気持ちなのです。 アメリカ映画 「ソイレント・グリーン」 のように、「安楽死センター」といった感じの施設に行き 最後の夕食を済ませ、自分の好きな音楽とそれに見合った映像を鑑賞しながら、医師から 薬物投与され、苦痛を覚えることなく死を迎える。 今の日本では、このような願いは叶えられることはないでしょう。 しかし、こういう思いを抱く人間が確かに存在するということだけは、知っていて欲しいのです。 |

プログラムで振り返るオペラ ③ : オネゲル 「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

この作品は厳密にはオペラではなく、作曲者は「劇的オラトリオ」と呼んでいたものです。 ステージ上には舞台装置が並び、登場人物は衣装をつけ所作をしながら歌ったり・語ったりします。 もちろんオーケストラによる音楽も付きます。 アリアのような「メロディー」を強調した歌はありません が、見た目はオペラ風な作品です。 余談になりますが、この台本はポール・クローデルの手になるものです。 クローデルは 詩と戯曲で名をはせた文学者であるだけでなく、1921~27年には駐日フランス大使だったと いう経歴の持ち主です。 「能」にも傾倒していたといいます。 彼はワーグナーのような「歌い過ぎ」を嫌い、<語り>や<語り歌い>による言葉の力を 大事にしていたと・・・この作品にもそういう主張が漲っているのです。 セリフと歌は、フランス語です。 私は20歳代前半、NHKラジオのフランス語講座を聞いていたせい か、原語で歌われるシャンソンに興味があり、この作品にも関心を寄せ、LPで、オーマンディ指揮・ フィラデルフィア管弦楽団のもの(2枚もの)を持っていました。 フランス語の響きの心地よさを、 たっぷりと堪能できる演奏でした。 そんな経緯があって、この作品の日本初演(都民劇場が企画したもの)を興味をもって聴きました。

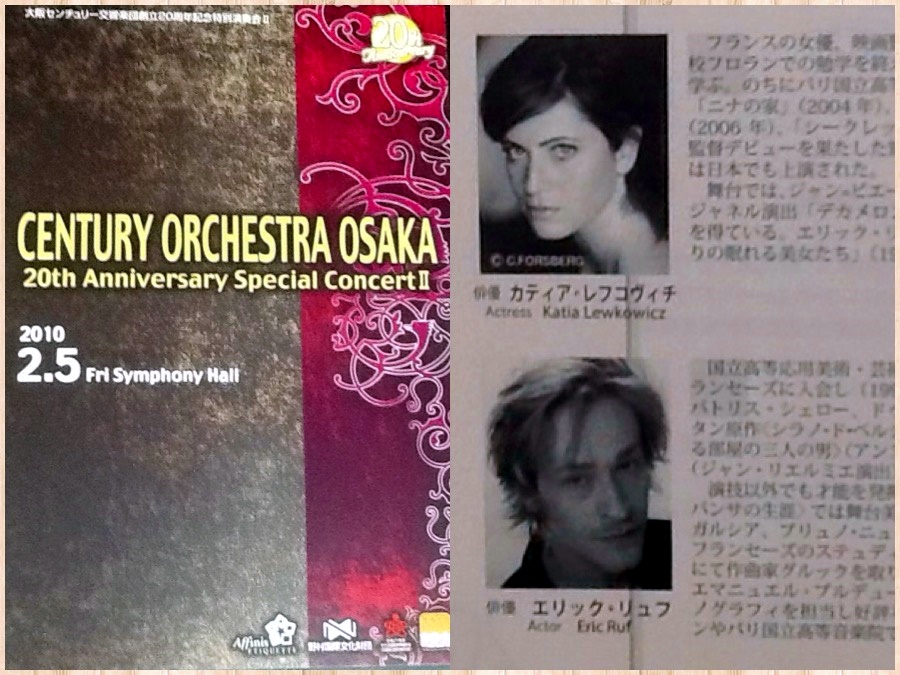

1959年の公演では、舞台俳優としてよく知られていた 草笛光子さん・永井智雄さんといった方も 出演していました。 当時のプログラムは、下の左側のものです。 右側のものは、2010年の公演のもの。 ジャンヌを俳優のカティア・レフコヴィチ、修道僧を同じく エリック・リュフが演じ、きれいなフランス語のせりふを聴かせていました。   珍しい曲ですが、一度お聴きいただくことをお勧めしたい ・・・ 私の好きな『作品』です。 |

| 今週の |  | あっぱれ! | 23日(日曜)スポーツでは2つの快挙! 白鵬の優勝32回目達成で、大鵬の記録に並び、 ダンロップ・フェニックス・ゴルフでは松山が優勝。 すがすがしいニュースでしたね。 それに比べて、国会はあの体たらく (≧◇≦) |

|