☆ 9月第2週 ☆ 2014/9/4 〜 9/10

憲法は奇妙な「ゆがみ」象徴 : 長谷川三千子教授

毎日新聞に「戦後を読む 1014・夏」というインタビュー記事があり、

8/21 夕刊に、埼玉大名誉教授 長谷川三千子さん(68歳)の

(著書を通じて丸山進氏がまとめた)見解が掲載されています。

いわゆる戦後世代の論客という方の論文や著作を辿ったものです。

8・15関連の最後に、その概略を紹介させていただきます。

● 戦後の思考停止 終戦翌年の1946年に生まれ、戦後教育に格別の疑問を持たずに育った。 しかし東京大学在学中に大学紛争が起きたことが思想的な転機になった。 ・・・その時、戦後日本の思考停止による「奇妙なゆがみ」が見えてきたという。 特に違和感を覚えたのが、戦争は「敵」同士の争いなのに、日本人が振り返ると 「敵」が出てこず、日本人だけが一方的に悪行を働いたことになっている点だった。 なぜ「ゆがみ」が生じたのか。 約30年前の83年に『中央公論』に発表した論文 「戦後世代にとっての大東亜戦争」から、「ゆがみ」を追いかける日々が続いた。 ● 一方的な戦後処理 第一次世界大戦では、敗戦国のドイツにすべての戦争責任を負わせて多額の賠償を 求めた。 第二次大戦でも自動的に敗戦国が戦争責任を負わされ、連合国が開いた 極東国際軍事裁判などで、日本軍の上層部や閣僚、一般兵士が裁かれた。 しかし、「このような一方的な戦後処理は、世界平和にとっては、むしろマイナスに しかならない。 とにかく戦争に勝ちさえすればよい、ということになってしまう」 と訴える。 「平和主義」をうたった日本国憲法も、一方的な戦後処理の一環として定められた、 との立場だ。 特に一方的と感じるのは、一切の戦力の不保持を定めた憲法 第9条2項で、「戦争を起こす可能性がある国が日本だけなら9条は『平和条項』 と言えるが、実際には日本周辺にも軍事力で威嚇する国がある。 戦勝国が戦敗国から国家主権の要である軍事力を奪う野蛮な条項であり、 『力の思想』に基づく近代民主主義憲法としてはあってはならないものだ」と 疑問の目を向ける。 ● 議論を突き詰めよ 現状を打破するにはどうすればいいのか。 「9条を世界に誇る日本思想だと 言うなら、近代憲法の『力の思想』も含めてとことん突き詰めて議論してほしい。 立場の違いを超えて自由闊達に論議が行われるとき、戦後の思考停止は終わった といえる」 安倍首相が・・・集団的自衛権を容認する解釈改憲を閣議決定し、急場をしのいだ。 こうした憲法解釈のつぎはぎではなく、あるべき憲法の姿を幅広く議論できる日は 来るだろうか。 |

戦後世代が、「日本国憲法」を先輩世代から受け継いだという理由だけで、

後生大事に墨守するようでは、まさに、「思考停止」の継承と揶揄されても仕方のないところ。

むしろ、敗戦の当事者ではない世代こそが、国際的な視野に立って、本気の議論をしてほしい

というのが、老い耄れの私がこころから願うことなのです。

私の世代にとっては、もうそういう気迫は持てるものでもなく、戦後世代に「手垢のつかぬ」状態で

バトンタッチして、おさらばするテーマだと、今だからこそいえるのだと思い知るのでした。

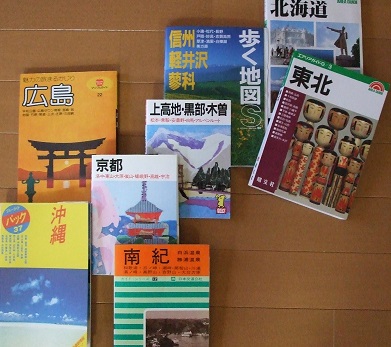

断捨離 : 旅行案内書 のケース

私は、幸いなこと(?)に、全国47都道府県に足を踏み入れています。 その都度、旅行案内書を求めることが多かったので、古いものからあっさりと捨てていました。 いまさら捨てるものはほとんどなく、上の写真を撮ったあと、すべて捨てきることに抵抗は ありません。 最近は、ネットでいろいろな情報を調べたり・入手したりもできますので、必ずしもこうした 案内書が手元になくても済んでしまいます。 ネット社会おそるべし・・・という感がします。 全都道府県を訪ねるという「目標」を持ったのは、23歳の時でした。 日本の白地図を赤鉛筆で塗りつぶしていく「赤化計画」といった妙なスローガンをもって スタートしました。 現役時代に、出張が多かったことも幸いして、45都道府県に足を運びました。 退職時点、残っていたのは香川県と沖縄県でした。 再就職先で、沖縄への社員旅行がありました。 障害者支援のボランティア活動の中で 香川県在住のメンバーを訪ねました。 こうして、20世紀中に、全都道府県訪問という夢が叶ったのでした。 どこがよかった・どこの印象が悪かったというような特段の思い入れはありません。 どこにもその土地ならではの興味深さがありました。 もう旅への執着は無くしましたが、 あえていえば、遠浅の砂浜に波の打ち寄せる情景が一番懐かしい思いを掻き立てる場所の ような気がします。 そんな風景であれば、それが北の海であろうと、南国の海辺であろうと、 私には一番やすらぎを覚える場所のようです。

|

| 今週の |  | メモリー | 9月6日は、弟の「七回忌」でした。 カトリックにはそういう「節目」はありま せんが、弟を追憶する一日を過ごし ました。 甲子園球場に「メモリアル・ブリック」 (メッセージ煉瓦)というものがあります。 6年前、ちょうど弟の死の時期に募集して いたので申し込みました。 毎日曜、教会への道すがら、そこに立ち 寄り短い祈りをするのが My「墓参」です。 |

|

7月第1週でお願いした 「LPコレクション」 と、9月第1週の 「大世界史」 は、それぞれ受け取って くださる方がいらっしゃいました。 断捨離 へのご協力ありがとうございます。 |