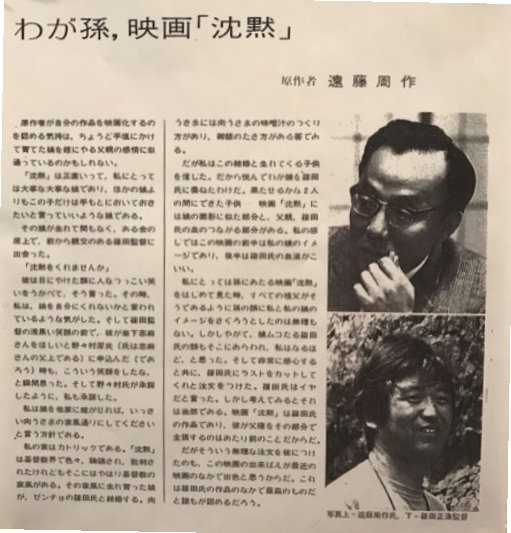

1.篠田監督の映画 「沈黙」 は、1971年に公開され、私も 12月4日に東京で見ています。

当日の日記には、次のように記してありました。

この作品には、聖書の主張 「我為に人々汝等を詛い、且 迫害し、且 偽りて

汝等に就きて所有る悪声を放たん時、汝等 福なるかな、歓躍れ、其は天に

於る汝等の報 甚多かるベければなり 」 (ラゲ訳 : マテオ福音書5章11-12節) が

全く見いだせない。 それと この脚本には原作に溢れている葛藤が欠けている。

彼が背教せざるを得なくなった必然性の描写にも乏しい。 そもそも 遠藤が重視する

「日本の風土と キリスト教との関係」 という問題提起を、篠田監督は理解できて

いるのだろうか?

ラストの唐突さなど司祭職への無理解もはなはだしい。

私の感想の論理欠陥はさておき、当時の、日本でのカトリック側からの反応は相当

厳しく、次の記事からも当時の状況がよく伝わってきます。

( ドン・ボスコ社:バルバロ神父の例)

' '

私の当時の感想を一言で言い直せば、

「イエスが小説のようなセリフ : 『踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、

この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ』 といったことを

言う筈がない」

ということです。

前出のバルバロ神父と同じ伝統的なカトリックの立場に立っていたのです。

とりわけ疑問を抱いたのは、映画のラストシーンで、「ころび司祭」が自己嫌悪に

耐えかねて女を抱く場面が設定されていたことです。 これにはさすがの遠藤さんも、

異を唱えたようで、そのあたりは別のところで触れられていました。

'

ということで、この映画(旧作品)は、遠藤さんの小説をもとに制作されたとはいえ、

ラストシーンで監督と遠藤さんの意見は対立し、小説にはない「ころび司祭」の姿で

原作者も予期せぬ苦々しい映像を観客に提示してしまったのです。

結果的に、この映画では 「ころび司祭」 が己の弱さをむき出しにしただけ ・・・ という

なんとも言えない 「弱い人間像」 を提示して the end という、原作のもつ味わいを

十全に表現できない、というよりは監督のキリスト教観が、カトリック信仰の基本を

描ききれなかったという 「後味の悪さ」 だけが残ったと、私には思えました。

一言でいえば、 『人間なんて、所詮はこんなものさ』 という乱暴さです。

これでは、遠藤さんの 「キリスト教との葛藤」 の長い日々が伝わって来ないのです。

あえて、篠田監督を弁護すれば、当時の遠藤さんは、ご自分の信仰と格闘する初期の

段階にいて、まだ、現在の私たちが認識するような 「遠藤神学」 の段階と同じでは

なかったから ・・・ ということでしょう。