遠藤作品をヒントに考える「イエス」 : 《13》

第12:「深い河」を読む(5)

* 大津の場合

「な、る、せ、さん」

突然日本語で美津子は名をよばれた。聞き憶えのあるあの声。学生時代、耳にしたあの声。

「な、る、せ、さん」という独特の声。彼女はそこに長袖のよごれた上衣とすりきれたジーンズ

をつけた大津を見た。

「あなたが・・・ぼくを探していると聞いたものだから。ナマステー」

「ナマステー」

美津子は自分の声がかすれているのを感じ、無理に微笑んだ。

「探したわ、随分。教会でも聞いたし」

「すみません」すぐあやまる大津の癖は歳月が流れた今も一向に直っていなかった。「ぼくは」

もう教会にはいないんです。ヒンズー教徒のアーシュラムに拾われたんです」

「アーシュラム?」

「道場のような家です」

「ヒンズー教徒に改宗したのですか」

「いいえ、ぼくは・・・昔のままです。これでも基督教の神父です。しかしヒンズー教徒の

サードゥーたちがあたたかく迎えてくれました」

「どこかでお話をしましょう。わたくしのホテルにいらっしゃる?」

「ぼくのこんな格好では・・・ホテルでいやがられますよ」

サンドイッチと紅茶ポットを運んできたフロントの男が大津を見て露骨に嫌な顔をした。

「ぼくはよくアウト・カーストに間違えられます。こんな格好をするのも死体を運ぶためです。

宣教師たちのような服装じゃ、死体も運べません。ヒンズー教徒は異教徒が火葬場に入る

のを拒絶するからです」

「火葬場に姿を見せるとは聞いていたけれど・・・死体を」美津子は驚いて、「運ぶんですか」

「ええ、この町のあちこちには、やっとガンジス河で死ぬためたどりついて行き倒れた者が

多いんです。市のトラックが一日一回巡回しますけれど見落とした行き倒れもいるんです」

「見たわ、わたくし」

「まだ息のある人は河のほとりの施設に連れて行きます。もう息を引きとった人はガートに

ある火葬場に」

「あなたも・・・ヒンズー教の火葬場に」

「そう、金のある人ならその家族が担架にのせて連れていくでしょう。しかし一人ぼっちの

アウト・カーストを運ぶ者は少ないんです。でも、その人たちだって、ガンジス河に流され

たい思いで、この町まで足を曳きずって来たんですから」

「あなたはヒンズー教のバラモンじゃないのに・・・」

「そんな違いは重大でしょうか。もし、あの方が今、この町におられたら」

「あのかた? ああ、玉ねぎの事?」

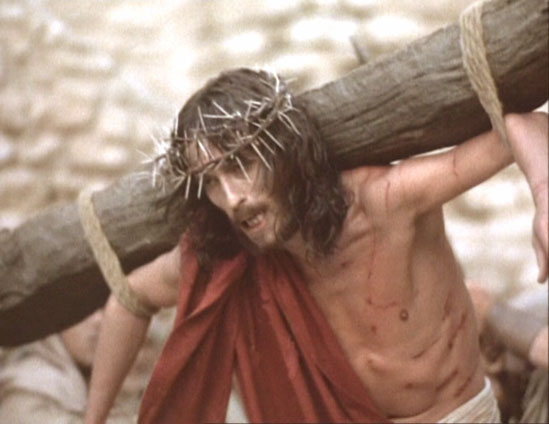

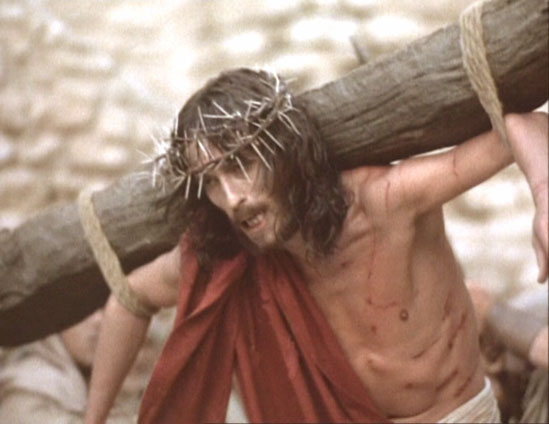

「そうでした。玉ねぎがこの町に寄られたら、彼こそ行き倒れを背中に背負って火葬場に

行かれたと思うんです。ちょうど生きている時、彼が十字架を背にのせて運んだように」

「でもあなたの行為はその玉ねぎの教会では評判が悪いんでしょう」

美津子は反射的に昔の学友に刺のある言葉を言ったが、それらの言葉を口に出した

自分の狎々しさを醜いと思った。

「わかっています。でも結局は、玉ねぎがヨーロッパの基督教だけでなくヒンズー教のなか

にも、仏教のなかにも、生きておられると思うからです。思っただけでなく、そのような

生き方を選んだからです」

「玉ねぎが殺された時」と大津は地面をじっと見つめながら呟いた。まるで自分に向かって

言いきかせるように、「玉ねぎの愛とその意味とが、生きのびた弟子たちにやっとわかった

んです。弟子たちは一人残らず玉ねぎを見棄てて逃げて生きのびたのですから。裏切られ

ても弟子たちを愛し続けました。だから彼等一人一人のうしろめたい心に玉ねぎの存在が

刻みこまれ、玉ねぎは忘れられぬ存在になっていったのです。弟子たちは玉ねぎの生涯の

話をするために遠い国に出かけました」

大津は絵本をひろげて印度の貧しい子供たちに読んで聞かせているような口調で呟いていた。

「以来、玉ねぎは彼らの心のなかに生きつづけました。玉ねぎは死にました。でも弟子たちの

なかに転生したのです」

「ガンジス河を見るたび、ぼくは玉ねぎを考えます。ガンジス河は指の腐った手を差し出す

物乞いの女も殺されたガンジー首相も同じように拒まず一人一人の灰をのみこんで流れて

いきます。玉ねぎという愛の河はどんな醜い人間もどんなよごれた人間もすべて拒まず受け

入れて流れます」

美津子もう逆らわなかったが自分と大津とを隔てる距離を感じていた。大津の生き方もその

話も文字通り彼女とは別世界のものだった。彼女は玉ねぎのことなど何も知らなかったが、

玉ねぎが大津を完全に彼女から奪ったことだけはわかった。

「さあ、帰らなくちゃ・・・明日が早いから」

彼は哀しそうな微笑をうかべて言った。

「成瀬さんとも、生涯もう会えないかもしれませんね」

「どうして、そんな事を言うの。明日、どこにいらっしゃるの」

「わかりません。毎日行き倒れや息を引きとった巡礼客はこの町のどこかにいますから。

どこかの家の裏口にもたれて死んでいますし、病気になった娼婦は汚水の流れた地面に放り

出されるんです。だから朝方、ガンジス河で火葬が始まる時間、マニカルニカ・ガードのあたり

をうろついているかもしれません」

翌朝4時、大津は自分の部屋で一人だけでミサを立て、外に出ると

壁に凭れた老婆のそばにしゃがみこみ、水を差しだし「アープ、メーラー、

ドースト、ヘイン(わたし、あなたの友だちだ)」と声をかけます。

「ガンガー(ガンジス河)」という彼女を背におい、大津は歩き出します。

(あなたは)と大津は祈った。(背に十字架を負い死の丘をのぼった。その真似を今、やって

います) 火葬場のあるマニカルニカ・ガートでは既にひとすじのの煙がたちのぼっている。

(あなたは、背に人々の哀しみを背負い、死の丘までのぼった。その真似を今やっています)

美津子と大津との再会は、遠藤氏好みの描写に富んだ内容となっています。

氏が「キリストの誕生」で描いた≪復活≫理解も、たっぷりと再現されています。

結局、氏は「弟子たちのうちに≪転生≫したイエス」を描きたかったということでしょう。

そしてその≪転生≫は、ヨーロッパだけでなく、日本でも、インドでも同じように続いているということです。

個人的には、氏の復活理解には同意できませんが、イエスの生き方が弟子たちの中に、現在も脈々と

息づいていることには同感できます。

もう一度、記せば、氏と私の見解の異なる事柄は・・・・

1)復活の捉え方

私は教会が教える通りに復活を信じています。

氏のように「師を裏切った弟子たちの悔悟のこころ」が復活を生み出したとすれば、イエスに最後まで

つき従い・その死を見守った使徒ヨハネや聖母や女性たちには、復活を実感する機会がなかった・・・

ということになりかねません。

2)宗教の捉え方

私はイエスのメッセージの第一は、まちがった神理解からの解放:「脱宗教」だと認識していますが、

氏は「ヨーロッパの基督教」には違和感を覚えているものの、世界の各地でそれぞれの風土にアレンジ

されたキリスト教を期待する立場をとっています。

ただ、この作品の中の大津は、かなり汎神論的な傾向をもつ人物として描かれており、それが氏の宗教

観からくるものかどうか? 私には現時点、判断がつきかねます。

もう少し、他の作品でそのあたりを探ってみる必要がありそうです。

第13:「深い河」を読む(6)