私はこのテキストを、今年の待降節の黙想のテーマとして、幼いイエス様に捧げます。

そして、阪神大震災の際に作詞・作曲した自作の歌を、もう一度、こころに刻みたいと思います。

1. がれきの山に 草花を手向け

泣き崩れてる あの人の

肩を抱いて 涙流したあなた

そんなあなたの優しさを 今日も待っている人がいます

あなたの町に あなたの傍に

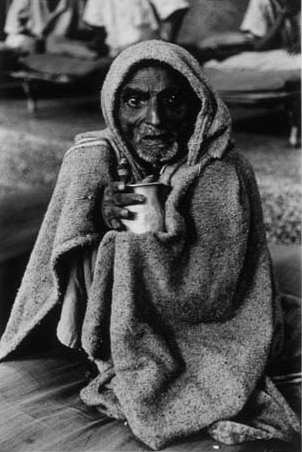

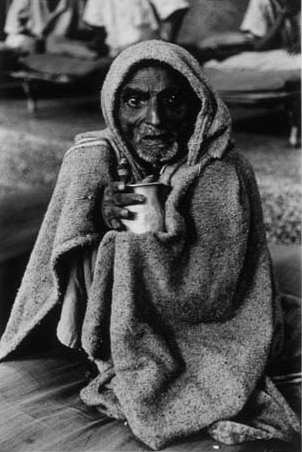

2. 粉雪舞う夜 避難所の床に

蹲ってる あの人に

笑顔見せて 話しかけたあなた

そんなあなたの・・・・・・

3. 水もガスもない 仄暗い部屋で

ひとり耐えてる あの人に

夕餉届け 灯り点けたあなた

そんなあなたの・・・・・・

呼んでいる声、それはキリストの声。

|

|