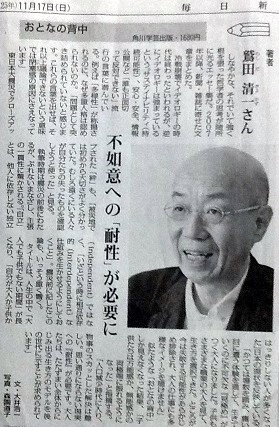

冷戦崩壊でイデオロギーの時代は終わったといわれるが、

逆にイデオロギーは強まっているという。

サスティナビリティ(持続可能性)、安心・安全、情報公開など

「誰も正面切って反対できない」流行の言葉に潜んでいる。

例えば「多様性」が称揚されるのに、なぜ多重人格は認められ

ないのか?

「これらの言葉を出せば、それ以上議論できないという意味では

閉塞感の原因にさえなっています」

執筆時期は(東日本大)震災の前後にわたるが、ぶれないまなざし、

主張の一貫性に驚かされる。

「自立」とは、他人に依存しない独立(independent)ではなく、

「いざというときに相互依存的(interdependent)な仕組みを生かせる

ようにしておくこと」。 震災前に記したこの論も、一層重く響く。

タイトルは、人生の中で「大人でも子供でもない期間」が長くなり、

「自分が大人か子供かはっきりしない人が多くなった」日本の現状を

反映している。

「かつては場数を踏み、痛い目に遭う体験を通して、生きていくのに

不可欠な『見極め』がつく大人になりました。

子供もさまざまな職業の大人を見て、生き方を選択できた。

ところが今は失敗する可能性があらかじめ排除され、大人の仕事にも

多様なイメージを描けません」

「人口減少時代に入り、物事のスカットした解決は難しい。

思い通りにならない現実への『耐性』が必要です。

大人たちは、たたずまい全体からにじみ出る生き方のモデルを後の

世代に示すことが求められています」。